TOP > 二、室町幕府雑学記 > 5 終章・室町幕府の前半戦

小見出し

「歴史の調べ方」

「追いかけた理想」

「正義の代償」

「鎌倉のこと」

「延暦寺のこと」

「延暦寺の弁明」

「 "天命" ということ」

「上御所造営のこと」

「大名一騎打と一色義貫のこと」

「素顔を探る」

「日記が語る真実」

「尽くした誠意」

「途切れた明日」

「義教が目指したもの」

「延暦寺のこと 2」

「義教にとっての "神慮" 」

「延暦寺の真実、もう一つの事件」

「闇に消えた真相、星が照らす」

「罪を負い、罰を待つ」

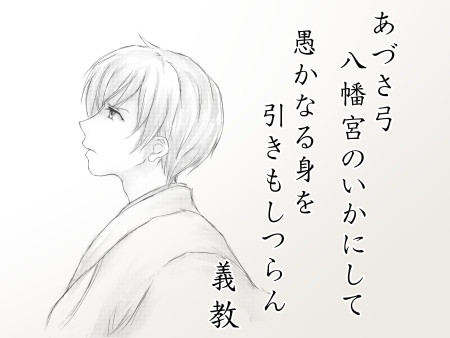

「歌に映る」

「夜が明ける日」

5 終章・室町幕府の前半戦

さあ、前半戦最後の主役はこの人、6代目将軍足利義教(よしのり)です。

彼が将軍となった経緯はちょっと特殊です。

2代目義詮(よしあきら)、3代目義満、4代目義持、5代目義量(よしかず)、

ここまでは、みな先代の嫡男ですが、

6代目義教は、4代目義持の弟、つまり3代目義満の子なのです。

4代目義持は、すでに応永30年(1423)、嫡男の義量に将軍職を譲り、

自身は大御所となっていましたが、

義量は将軍の座について2年足らず、19歳で父・義持に先立ちます。

他に男子が無かった義持、しょんぼりするも、

まだ男子誕生の期待は捨てていませんでした。

しかし、正長元年(1428)正月、義持は危篤に陥り、

急遽後継者を定める必要に迫られます。

…(中略)…

そんな訳で、当時僧侶の身だった義持の弟、

青蓮院義円(すなわち足利義教)が還俗して、

将軍職を継ぐことになりました。

(※還俗(げんぞく)…出家して僧籍にあった者が、俗人に戻ること。)

…って、えええっーーー! そこ、端折るのかよ!?

うん。だってみんなあれでしょ、

「くじ引きで将軍に決定とかwwwワロスwwww」とか、

「将軍が将軍決めずに、大名で相談して決めて、とかwww弱ぇーwww」

とか言って、馬鹿にするんでしょ。

はいはい、ゆる町です。どーせゆるゆるのぬる町ですっ!

…と、公方様が激しくいじけ出してしまいました。壁に向かって一人ジャンケンするレベル。

謝って下さい! 全身全霊で謝って下さい!!

どうも、義教さんはスタートからして誤解が多くていけませんね。

確かに義持は、次期将軍を管領以下の大名たちで相談して決めるように言いましたが、

それは、"俺らで幕府" が円滑に運営されるための配慮です。

…いや、「義嗣の一件」で、ほとほとうんざりしていた義持が、

「おめーら、自分たちで決めた公方ならちゃんと従えよ。絶対従えよ!」

って、暗に牽制していたの、かも。

(※義嗣の一件…足利義嗣(よしつぐ)は、父義満に溺愛されていた義持の弟。色々大変だった、うん。)

いずれにしても、「将軍権力の弱さを示す一件」ではないことは確かです。

なぜって、義持にこう言われた大名たちは、

「え、ちょっww俺らで決めるとか無理、マジ無理っす!許して!!」

と、当時、幕政を支えていた醍醐寺の高僧、三宝院満済(まんさい)に泣きつきます。何度もw

しかし義持、

「んなこと言ったって、君たちが納得しないとどーしようもないじゃん。俺は決めんぞ! 決めてたまるかー!」

と、どこまでも頑(かたく)な。

涙目大名たちの期待を一身に背負って、満済は奔走します。

結果、満済の提案 & 義持の "最終承認" により、

義持の4人の弟の中から、鬮(くじ)引きで決めることになるのです。

(※ここまでの経過で、すべて義持の意向が最優先されているのが分かります。

つまりどっちかっていうと、「上意の優位性を象徴する一件」と言えるのです。

なんだかんだ言って "俺らで幕府" の円滑運営には、上意の健在が必須。大名たちが一番それを分かっています。)

それに、鬮引きって言ったて、

今みたいにメロンパン買って来る奴を決めるためとかいった、気軽なものではありません。

当時の「鬮引き」は、神前で行う神聖で厳重なものだったのです。

だからこそ、真面目な義教(義円)は、

一旦固辞するも、神慮(しんりょ。神の御心)として将軍職を引き受けたのです。

それにあれですよ、鬮を引いたのは、『石清水八幡宮』ですよ。(『御所八幡宮』との説もあり。)

源氏の氏神かつ弓矢の守護神「八幡大菩薩」を前にして、

不正や軽率なまねができるチャラい武士など、いるわけがあろうか! いや無いっ!(キリッ

鬮を引きに行った管領・畠山満家も、神妙に珍妙に半分縮み上がっていたに違いない! たぶん。

そんな訳で、還俗して義宣(よしのぶ)、程なく改名して義教(よしのり)と名乗り、

6代目足利将軍として政務に励むこと十数年、天命を全うした義教さんでした。

さて、次の7代目足利義勝は…

…って、うえええーーー??! そこ、バッサリかよ! 超重要だろ、全部かよ!

うん。だってみんなあれでしょ、

「万人恐怖www薄氷フムフムwww」とか、

「悪将軍www義教さんまじ、スーパーサイヤ人wwwパネェっすwww」

とか言って、面白がるんでしょ。

いーよいーよ、もう。はいはい、暴君暴君、ワル町ワル町、言ってろよもう!

…と、私がいじけてきました。

本当、義教さんに対する、悪評の一人歩きにはがっかりです。

えぐい話にして大袈裟に語るのが面白い(笑)とかいう風潮、何それ!

勝手にイメージに尾ひれはひれ付けちゃってさ、面白おかしく語る俺カッコイイ(笑)、みたいな?

「知ってんだぜ!(笑) 室町時代に、万人を恐怖に陥れた魔王将軍がいたんだぜっ(笑)」

とか、得意げに情強ぶっちゃって! もう! 言っちゃうから、この際本当のこと言っちゃうからっ!

おめーは、情弱だあぁーーー!!!

…おっと、すみません、何かが乗り移ってた…ような? 気を失ってました。てへ。

それはそうと、みなさん。

そろそろ本気で、義教さんの再評価・名誉挽回を図る時が来たのではないでしょうか。

「強烈な専制政治の果てに、嘉吉元年(1441)家臣に暗殺された」

というその通説、レッツ再考です。

…あ、もちろん、暗殺されたのは事実ですよ。

でもこれは、赤松家の単独行動であって、諸大名が一致団結して画策した訳じゃありません。

義教のために刀を取り、命を落とした忠臣もいるのです。

それに、「恐怖政治を敷いた暴君だ!」とか言う割りには、

制度面からみた具体的な政治内容は全力でスルーしていますよね。

私がこんなこと言うのも、別に「通説に逆らう俺、カッコイイ」とかいう厨二心からではないですよ。

本当に、権力に物を言わせて人々を虐げたような将軍だったら、むしろ徹底的に糾弾します。

ただ単に、真実でないことが嫌いなだけです。

「歴史の調べ方」

では、歴史の事実ってどこで知ることが出来るのでしょうか。ってゆうか、昔の事ってどうやって調べんの??

教科書や一般向けの歴史解説書…これらは、調べた "結果" ですよね。

また、いわゆる「軍記物」の類は、後世に書かれたものなので、

個々の記述が真実かどうかは、別途検討する必要があります。

(※公的な性格が強い物や、その事件から間を置かずに編まれた物は、比較的信憑性が高く参考になりますが、

相当後になって書かれた物や、物語性の高い物、作成者に都合のいいように事実を曲げた物などは…危険ですw

どちらにせよ、その記述を無条件に史実として扱うことは出来ません。)

つまり、歴史を調べるなら「リアルタイムの史料」! これに尽きる訳です。

具体的には、日記、古文書、手記など、その時その人が書いた、"一次史料" と呼ばれるものです。

例えば、応仁から明応の頃の日記としては、

僧侶の書いた『大乗院寺社雑事記』『蔭凉軒日録』、公家の手による『後法興院記』『実隆公記』などなど。

…って、そんなんいちいち調べてられるかよ!

ですよねー。そんなあなたにお勧めなのがこれ! 『大日本史料』および『史料総覧』です!

『大日本史料』とは…

"何月何日何があった" と、出来事の概要・その関連史料を時系列順に並べた編年体の歴史書。

(※詳しくは、東京大学史料編纂所のHPを見てみてね。データベースもあるよ。)

つまり、めっちゃ便利です。

膨大に残されている史料の全てに個別に当たるなんて、常人じゃ出来ませんからね。

しかも、列挙された全関連史料は、日記や古文書(一次史料)から、軍記物(二次史料)に至るまで幅広いです。

だから、一次史料で真実を知り、二次史料と比較検討して、

「ちょっ、何だよ! このネタの出典、二次史料だったのかよ!」とか、

「このふざけた話、一次史料の実話かよww」

とかいって、通ぶることが出来るのです。 ずっと俺の衒学ターンです。

(※一般的な歴史系の読み物の中には、一次史料と二次史料を区別してなかったり、

二次史料の記述を、そのまま史実のように扱っているものもあるので要注意です。)

何より…

一次史料、すなわち、誰の解釈も入っていない "生の史料" というものは、

無限の妄想を秘めていて、そこから読み解く歴史は、

真実でありながら、小説以上に面白い物語を提供してくれます。

つまり―――

とにかくめっちゃ面白い歴史書なのです。

さあ、今すぐ図書館にGOだ!!

と、言いたいところですが、実は『大日本史料』は、今も絶賛編纂中なのです。

だから、知りたい年代の部分が未刊だったりすることも。

そんな時は、『史料総覧』! 出来事の概要と典拠史料名のみですが、便利です。

…とは言え、史料だけではやっぱりちょっと難しいですよね。うん、そりゃそうだ。

歴史学の本でお勧めなのは、

良質な史料に準拠し、視野の広い合理的な理論展開がなされている、出来るだけ専門書に近いものですね。

良い文献と言うのは、「序章」を読むだけでも、

問題の着眼点の良さ、考察の方向性の的確さ、分析の精度と深度の水準の高さ…などなど、

筆者の思考センスの良さが一目瞭然です。

一方、要注意なのは…

史実と虚構を混同しているもの、

客観性に乏しいもの(主観が強すぎ、視野が狭いもの)、

史料の曲解が激しく、ぶっ飛んだ仮説でインパクト勝負に出ているもの、

その目的が歴史的事実の探求ではなく、筆者の感想文でしかないものには、近づかないようにしましょう。

まあとにかく、史料にしろ専門書にしろ、一つを見て満足せずに、色々と見比べてみることが大切です。

人によってかなり解釈が違いますし、逆に、自分の解釈に自信を持ってもいいことに気付くでしょう。

(※細かい事を言うと、日記(一次史料)だからと言って全ての記述を鵜呑みにするのはちょっと危険です。

当時の情報通信事情を考えれば当然ですが、うさん臭い噂の類も多いのですw

ま、それを他の日記と比較しながら真実を推理するのが楽しいのですが。)

最近、歴史関連は人気がありますが、

私は、『大日本史料』を読んで妄想することが流行って欲しいと思っていますw

「追いかけた理想」

さて、だいぶ逸れました、話を元に戻します。

確かに6代目義教は、些細な不正も決して許さない厳罰主義でしたし、

専制的と捉えられるほど、幕政に積極的でした。

しかしそれは、管領や諸大名を排除し、将軍絶対の世界に酔いしれたいが為だったのではありません。

幕府の私物化、私曲を交えた政治とは、むしろ正反対の理想を持っていたことが、

近年の詳細で中立的な研究によって明らかにされているのです。

(※私曲(しきょく)…自己の利益だけをはかって、不正で邪(よこしまな)こと。)

管領との連携のもと、迅速でありながらも公正な裁判を目指して、制度の改革を進め、

奉行人との "コネ" を使って訴訟を有利に進めようとする不正な者を戒め、

逆に、奉行人に "つて" が無いが為に、訴えを取り次いでもらえず困っている者がいないか、気を配っていました。

また、「義教の政道のお蔭で天下が無事に治まっている」と、

諸大名から書状で賞賛の意を伝えられた義教は、

その懇意にいたく喜び、

大名たちへの返答では、「各々分国の政道に精を出すように」と、期待の言葉をかけました。

そして義教の時代は、「鎌倉府との確執」「延暦寺の騒動」、さらに九州、伊勢、大和での紛争などなど、

まあ、色々と大変な事が立て続いた訳ですが、

その都度、諸大名に諮問をかけていて、"俺らで幕府" の基本姿勢は保たれていたんです。

さらに、大名家の家督決定の際は、

それが器量の仁(=人)であることや、家臣の支持を得ていることを何より重視しました。

(※器量の仁…その地位・役目にふさわしい才能や人徳を備えた者)

このような義教の言動の背景に貫かれているものは何か?

それは――― "正しさ" すなわち "正義" です。

裁許の基準は、自身の感情(好悪)ではなく、あくまで客観的は理非の正しさであり、

諸大名の意見が一致しない時に、熱心にその調整に努めようとする姿勢には、

最も正しい一つの "答え" を目指しながらも、各々の意向に最大限配慮しようとする誠意が感じられます。

(いつでも義教の意見だけで全てが決定されていた、なんてことはなく、

むしろ進んで大名たちの意見を徴していたし、

大名たちもまた、自身の考え(反対意見さえも)を主張する自由を持っていました。

義教は、諸大名に対する直接的な "諮問" という形式を取ることで、

将軍と大名の主従関係を強化すると共に、この時期各地で多発する紛争に対し、

迅速に、かつ慎重に対処していたのです。)

また、遊興・酒色に耽ったり、重税をかけて蓄財に走ったりした形跡が無いことからも、

その真面目な性格が窺えます。

そんじゃ、その俗世離れした厳密なまでの道理主義は、いつどこで形成されたんだ?

となりますが、これも簡単。 それは彼が成人まで僧籍にあった "還俗公方" だったからです。

当時の僧侶は、宗教者というよりスーパー教養人ですからね。(もちろん、人にもよりますが。)

ただ…ただ、俗世と乖離した世界の修行を続けていた義教さんは、

人間というものの大半が、"実は結構適当でなあなあである" という現実を受け入れることが、出来なかったのです。

(…それが不幸のはじまり。ちーん。)

さて、ここまで見て、

「ってゆーか、聞いた話と違うんだけどっ! もっと恐怖の悪魔将軍だって聞いたんだけどっ!」

と、お思いでしょうか。

「万人恐怖、言う莫(なか)れ 言う莫れ」「薄氷を踏む時節、恐怖極まりなし」「悪将軍」

など、確かにこれは当時の日記の記述です。

そしてまた、これらは全て、伏見宮貞成親王(後花園天皇の実父)の日記『看聞日記』の言葉なのです。

(※ちなみに、「悪将軍」は貞成親王の言葉ではありませんw ネタバレは…もう少し後だ!)

一方、上記の、公平公正を目指す "正義の公方" は、

幕政に関わった、満済の日記『満済准后日記』、公家の万里小路時房の日記『建内記』の記録です。

一例を挙げると、

「御沙汰を正直に…」 (訴訟の公正さを標榜した義教の言葉)

「尊卑・親疎によらず、次第に任せて伺い申すべし」

(訴訟は、身分や縁故によらず、公正な手続きによるべき…という、義教の意向。)

「政道好悪無く裁許せらるは、もっとも天心に叶うべし、珍重珍重」

(私曲の無い政道こそ、天子(天皇)の意に添うものだ、喜ばしい。

…義教の志す正しい政道への、万里小路時房の感想)

「誓言をもって此の如し面々申す条、真実懇志の至り、御悦喜殊に御本意極まり無し」

(上述の、大名たちからの義教の政道への心からの賛辞に、めちゃめちゃ喜ぶ義教。)

これが、政務において直接義教と接していた幕臣の記録です。

満済は、『看聞日記』で「天下の義者」と賞賛されるほどの、人々から信頼を集めた高徳の僧であり、

また、万里小路時房は、朝廷と幕府の双方で活躍していた公家で、

政務を律儀に記した『建内記』からは、謙虚で誠実な人柄が読み取れます。

(…ってか、なんか健気なまでに一所懸命で、応援したくなってくる人ですw)

対して、『看聞日記』の筆者、貞成親王は、皇族で後花園天皇の実父でもある方ですから、

当然、幕政には関わっていません。 その大部分は人から伝え聞いた話です。

同時期の日記でも、立場や環境が違うと、記録の仕方にこれだけ違いが出てくるのです。

どちらも真実。 しかし、その背景も含めて考察することで初めて、意味を持ってくるのです。

(※ちなみに、詳しくは追々解説しますが、

後花園天皇と義教は、非常に厚い信頼関係にあった、歴史的にも希有な君臣です。

このことからも、義教は "天子の意に沿う" 正しい政道を志していた事が分かります。)

ところで、当時の日記というのは、"公的な記録" という意味合いが強いものでした。

今のような、人に読まれたら生きていけないような恥ずかしいポエムや感想文を綴る私的なものではなく、

後世に、朝儀や政務の実態を伝えるために、代々家業として行われたものであり、

人に読まれることを前提に書かれているんです。

朝廷では、とにかく「先例」が重んじられましたが、この日記によって遥か昔の「先例」を知ることが出来たのです。

とはいえ、書き手によってそれぞれに特徴があり、

淡々とした事務的なものから、当時の政治、世相、事件、文化、うわさなどが満載の、めくるめくものまで様々です。

(書き手の性格も、おおらかだったり、正義感が強かったり、愚痴が多かったりと色々あるw)

では、この『看聞日記』はどういったタイプだったかというと…かなりめくるめく系です。

義務的な家業というより、もっと自由に、とにかく見聞きした話を熱心に書き記していったもので、

上級貴族の遊興の様子から、庶民のうわさまで、その内容は多彩です。

そんな、政治の一線からは距離を置き、社会を見つめていた貞成親王には、

将軍義教は、どのように映ったのでしょうか。

「正義の代償」

諸大名との衆議も尊重しながら、正しき政道に邁進する義教でしたが、

しかし一方で、理想の天下を夢見る彼の完璧主義は、

やがて、ほんの少しの不正も許さない厳罰主義という一面を見せ始めます。

なぜって…色々ばれてきちゃったからw

公方として正しき天下への使命感が半端無い義教さんは、当然、監視の目も厳しい。

そして、コネや口入(くにゅう。口利きのこと)、緩怠(サボること)、密通(姦通)、一族による利権の独占、

などなど、"不義なこと" がとにかく大嫌い。

見つかろうものなら…即お叱りです。ぺちーん。

(※一例 … 丹波守護代、伊賀守護は、緩怠がばれて改替。

出仕停止・所領没収などの処分を受けた公家も数知れず。)

でも、それまで、ゆる町モードでぬるぬる来てしまった彼らからしたら、

「え? ちょっ、まじ?? 昨日までゆる町幕府だったじゃん? ゆるゆるだったじゃん?

それが何? はい今日からデスマッチ幕府です!とか。 洒落になんねーよww シャレだけどwww

って、笑えるかぁぁーーーー!!」

って、なりますよね。

『看聞日記』には、年貢未進の事を、義教の耳に入れないよう懇願する声が見られたりします。

まあ、古今東西、訴訟にコネは付き物、ちょっとずるして得したいのが人の心情ってもんですし、

人間は完璧じゃないですからね、些細な失態でお叱りを受けていたら、そりゃたまりません。

「薄氷を踏む時節」とは、そんな厳密将軍の前に、背筋伸ばしまくってシャキンとせざるを得ない人々への、

気の毒さを表現した言葉なのです。

(…というか、上流階級である公家たちにとっては、これまで叱られるって経験が殆ど無かったでしょうし、

貴族にも道理が適用されるなんて、割とマジで驚愕の事態だったと思われる。)

でも実は、ルーズな事に対しては、他の時代も割と厳しかったし(特に義満とか。もちろん義持の代も)、

規律を守る為に厳しさが必要なのは、義教期に限った事ではない当然の常識です。

それに、「(訴訟は)尊卑・親疎によらず…」というのは、

利権を持った身分の高い者にとっては超絶不都合だけど、

コネの無い身分の低い者にとっては、非常に有難い方針だと思います。

(中世において、

地位や権力を差し置いて「公平公正に優るものなし!」とする道理第一の訴訟制度なんて、

非常に先進的だと思いませんか?

まあこれは、鎌倉時代から武家政権の標榜するところではありましたが、それを理想で終わらせず、

制度改革を推し進め、積極的に実現しようとしたところが、義教期の特徴です。

それに加えて義教は、

公正な手続きを重視する観点から、正規の手続きを踏まない(コネによる)"直訴" を禁止する一方で、

コネがなくて訴訟を受理してもらえないでいる者への救済措置としては、一部、"直訴" を認める、

という柔軟性を持ち合わせていたのです。

公正な法に基づく一方で、法が絶対の原理主義に陥ることなく人道的な配慮も欠かさない、

と言うバランス感覚には、非常に感心します。 為政者の鑑(かがみ)と言うべきです。)

おそらく、『満済准后日記』だけ見ていたら、

「厄介な事件ばっか続くのに、真摯に政務に当たって、大名の意見も尊重して、真面目な将軍だなー」

…なんて印象を抱くと思いますw

義教の厳しさについていける大名なら、むしろ頼もしい主君だったでしょう。

(実際、義教は「いつ休んでんのか?」ってくらい、めちゃめちゃ働く公方です。)

『看聞日記』にしたって、伏見宮家への義教からの進物(贈答の品)が、普通に頻繁にあったりして、

人々が憔悴しきった地獄絵図のような京都を想像していたら、そのギャップに驚きます。

(※例えば…義教から貞成親王の御子息(のちの貞常親王)への進物が届いた時の、貞成親王の感想は、

「連々御芳志祝着無極」(度々のご親切、喜ばしい事この上ない)(『看聞日記』嘉吉元年5月20日)

もちろん、貞成親王と義教との進物のやり取りも、挙げたら切りがありません。)

ただ、義教のこの "正しさや理想に対する追求" は終始一貫していたとは言え、

"厳密さ" については、確かに後半に近付くにつれて一層厳しくなっていく様にも感じます。

まあ、もともと義憤に駆られると何しでかすか分からない義教さんですから、

不正の発覚が相次いだら、そりゃ、スーパーサイヤ人になってしまう日が来ないとも限りませんが、

でも、それだけではなく、

信頼していた重鎮が、相次いで世を去ってしまう時期があったことも大きいかも知れません。

永享4年(1432)畠山満慶、

永享5年(1433)畠山満家、斯波義淳、

永享7年(1435)満済、山名時煕、

…義教の治世(1428−1441)の半ばに差し掛かった頃のことでした。

大名の中では、特に畠山満家(みついえ)と山名時煕(ときひろ)を頼りにしていたようです。

満済は僧ですが、公方・大名双方からの信頼厚く、彼らの意見を上手く媒介し、幕政を根幹から支えていました。

室町幕府では、満済のように直接政務に関わる僧のほか

政道の指南者として…

初代将軍尊氏・直義にとっての夢窓疎石、

初代鎌倉公方足利基氏や鎌倉2代目足利氏満(後述↓)、そして3代目義満にとっての義堂周信、といった感じで、

教養の高い高僧の助言や助力によって、広く万民に資する公正な政治を実現せんとしていたのです。

(義堂周信が義満に説いた為政者の心構えとは、

「国家を治むる者、先づ明徳・正心・誠意・修身、是れ最も緊要なり」

(『空華日用工夫略集』永徳元年12月2日)

政治家にはまず第一に、「非常に高い人間性」が要求されたのです。

また、夢窓国師については、

『夢中問答集』という、世俗に向けて解り易く仏教の本質・禅の在り方を解いた書があり、

その中に政治についても言及した部分があります。

これは、夢窓国師と足利直義の "問答形式" になっているのですが…

「当時の高僧すげーっ」「ってか、互角(※)に問答してる直義すげーっっ」と、圧倒されます。

(※…夢窓国師の "答え" のが圧倒的に長いのですが、

"答え" を理解出来なければ "問い" も出来ない、と言う意味で。

しかもこの書の原型は、夢窓国師の "答え" を、直義が暗記して書き貯めたものw)

ま、内容は常人にはちんぷんかんぷんなんだけどねっ! 修行が足りん! ぺちーん。

それでも果敢に挑みたい方は→ 【夢窓国師(川瀬一馬訳)『夢中問答集』(講談社学術文庫)2000】

"室町" が追い求めた理想が、ここに集約されています。)

また、『看聞日記』で貞成親王は、満済を「天下の義者」と賞賛し、

畠山満家については、「天下の事、諫言(いさめの言葉)をもって沙汰を申される」と述べていますが、

こういった人物を重用していたことからも、義教が自身に都合のいいお気に入りだけを囲って、

雅意に任せた(=自分勝手な)政治を行っていた訳ではないことが、分かってもらえると思います。

信頼していた重臣の死、立て続く騒乱。

乱れ行く秩序を正すには、厳罰をもって当たるしかない…義教は独り、修羅の道を歩み始めます。

彼の心を蝕んでいったのは、正義への深すぎる愛と、その裏返しである、不正・不義への厳密すぎる怒り。

正しい世の中を追い求め、ひたすら政務に励んでいたのに、いつしか、

高すぎた理想は、それを僅かでも傷つける全てを排除するまでに膨張し、

最後は、自ら振り上げた正義の剣(つるぎ)にその身を貫かれて終わるのです。

「自業自得だ!」と言ってしまえばそれまでですが、

義教が目指したものが間違っていなかったと思うだけに、どうしてもそれでは納得出来ないのです。

では、義教がその命と引き換えに残した教訓は何か? それは…

「 正義には魔物が潜む 」

…いや、笑うところじゃなくて。割とマジで。

だって、正しい事は良い事じゃないですか。信じて突き進みたくなっちゃうじゃないですか。

でも、それを一心に追い求め過ぎると、トラップが待ち受けているんですよ。

しかもそれは、真面目な人ほど陥り易い。こんな悲しい事がありますか。

非道を見逃せばそれは非道となり、非道を殲滅しようとするとまた、自身が非道に堕ちる。 まさに、無理ゲー。

そんな、出口の無い、フラグ立ちまくりのダンジョンに自らとっ込んだ義教さんの最後のメッセージ、

"真に正義を実現させるためには、正義に潜む魔物に心を奪われてはならない"

…直き世を愛する全ての人に送ります。

(…って、さすがに義教持ち上げ過ぎて来た? てへ。)

まあでも、近頃、富や効率を追うだけの世の中に疑問が呈され、

新たな価値観として、"正義" に注目が集まっていますよね。

570年以上前に、正義を愛し正義に倒れた公方がいたこと、今こそ再考の時です。

(※ちなみに、ここで言う "正義" とは…

上辺だけではない、普遍的な "正しさ" の事です。 "道義" と言った方が分かり易いですかね。)

それではみなさん。 自らを犠牲にしてまでも、

人類に果てしなく貴重な教訓を残してくれた将軍義教に! 敬礼っ!! ( 無茶しやがって…)

…と、そんな訳です。 え? 何、まだ納得できないって?

まあ、それはそうでしょう。 義教に対するネガティブイメージは不当なまでに深い。

しかし! これを読めばすべてが吹き飛ぶ、分析力に長けた最強文献はこちら!

【川岡勉『室町幕府と守護権力』(吉川弘文館)2002】…の、p.66ーp.127

【設楽薫『将軍足利義教の「御前沙汰」体制と管領』1993

(久留島典子編『展望日本歴史11 室町の社会』(東京堂出版)2006)】

前者は、幕府(将軍)と守護大名の関係をバランスよく的確に捉えています。

後者は、制度面からの中立的な分析です。

独裁だ!暴君だ!一点張りの論調に、ドロップキック!!

ってゆーか、これ読めば、上の私によるだらだらした駄文読む必要ないから。時間の無駄させてごめん!

まあ、つまりあれですな。

一次史料といえども、作為的に抽出した言葉から、イメージを膨らましてしまうのが、

どれだけ危険であるかということですね。

一部を知って全体を語ろうとすると、大抵間違います。(私も、たぶんどっかで間違ってますw)

人は、一度取り付かれた先入観からは、そうそう抜け出すことは出来ませんが、

定説と言えども、(仮)(カッコ仮り)である可能性を忘れず、もし矛盾が露見したならば、

その先入観を訂正するのに、何の憚(はばか)りがあるでしょうか。

どうか今一度、

「将軍は人々を虐げるものだ」「将軍と大名は対立するものだ」「義教は悪政を敷き、世界を恐怖に陥れた」

という思い込み・執着を捨てて、当時の史料を読み直してみて下さい。

…え? ここまで囚われた執着を、捨て去れる自信がないって? そんな君には…『禅』を勧める!!

(※もちろん、論拠なく無闇に定説を覆す行為もまた、軽率です。

逆説のインパクトは、それだけで人を盲目的にさせる魅力を持ちますが、安易に惑わされないよう、

定説に縛られず、逆説に溺れず、常に自分の頭で考えることが肝要です。)

さて、個々の事件については、興味があったら各自調べてね…と言いたいところですが、

きっと悪評満載でしょうから、ちょっとだけ擁護しておきます。

「鎌倉のこと」

まず「鎌倉府との確執」について。

関東のことは、鎌倉府を置いて『鎌倉公方』と、それを補佐する『関東管領』(上杉家)に任せていたのですが、

この鎌倉勢、以前から時折厄介なことをしでかす、なかなかのヒャッハー魂の持ち主でした。

(もちろん、決して「鎌倉公方が悪役…」なんていう単純な話ではなく、

むしろ、京都の将軍に問題があって…というようなパターンもあったのですが、

京都の大名が鎌倉と裏で手を組んでいたりすると、たまに、天下転覆2秒前みたいなことに。

「義嗣の一件」は「上杉禅秀の乱」と絡んでてのう。そりゃもう大変じゃった。by 義持)

この『鎌倉公方』は、尊氏の子・足利基氏(=2代目足利義詮の弟)に始まり、

足利基氏 → 足利氏満 → 足利満兼 → 足利持氏 → 足利成氏 …

と続いていきます。

義教の時代は、『鎌倉公方』が足利持氏(もちうじ)、『関東管領』が上杉憲実(のりざね)です。

さて、この足利持氏、義教が6代目将軍となる以前に、

嫡男のいない4代目義持の後継として、自分が京都の将軍の座に就きたいと考えていました。

しかし結局、僧籍にあった義持の弟、義教に決定してしまった…彼は、納得がいかなかった。

…まあ、後はなんとなく想像がつくと思いますが、鎌倉の持氏が京都の義教に色々対抗してくる訳です。

(室町幕府の遠国(関東・奥州・九州)に対する統治政策は、

緩やかな地方分権と言った感じのものですが、

これはあくまで、中央(京都)と地方の各々が、

「天下」というマクロな視点で "協力し合って" 初めて上手く機能するものであり、

自己(ミクロ)の利をもって対抗・反発という姿勢に出る者があれば、

誰にとってもデメリットでしかない乱世に転落し兼ねないものでした。という訳で…)

そんな主君を、その都度必死に諫めたのは、

賢臣・忠臣・諫臣の三拍子が揃った上杉憲実。(彼は偉いでー。泣ける忠臣です。)

この鎌倉府は、あくまで "京都の室町幕府の配下" なので、

関東管領・上杉憲実は、鎌倉公方の部下であると共に、京都の室町殿の部下でもあります。

だから、京都と鎌倉の関係を良好に保つことを責務とし、京都との繋がりも強いのです。

そういう事情から、京都に対抗する鎌倉の足利持氏の矛先は、主君を諫止する上杉憲実へと向かい始め、

やがて、鎌倉公方・持氏派と、関東管領・上杉派との対立へと繋がってゆくのです。

京都の幕府は、鎌倉公方派に攻められた上杉憲実を救う為に、大規模な援軍を送り、

この争いは、足利持氏とその嫡男の自刃によって一旦幕を閉じます。(「永享の乱」 1438−1439)

しかし、それもつかの間、鎌倉公方派が足利持氏の2人の遺子を擁して挙兵し、

京都の幕府は、再び軍勢を派遣、鎮圧します。(「結城合戦」 1440−1441)

(※「結城合戦」は京都の人々に与えた衝撃も大きかったようです。

落居(=落着)したときの喜びの声は…

「悉く落居、天下静謐 惣別大慶也」 『看聞日記』嘉吉元年4月25日

「先以此如し承悦之萬民含笑のところ也」 『建内記』嘉吉元年4月23日 )

まあ、一連の騒動だけ見ると、謂れ無き対抗心を燃やされた義教はちょっと気の毒ですね。

この問題は、義教の治世の最初から最後までほぼ一貫して存在し続けた、最大の懸念とも言うべきもので、

関東へ軍勢派遣だって、まあ妥当なものだったと思います。

(10年来敵対されつつも、京都から軍事介入を決行したのは、

鎌倉公方持氏が「上杉憲実討伐」という武力行使に踏み切った時が初めてなのであって、

別に「以前から義教は、密かに鎌倉制圧を目論んでいた…」とかいう訳ではありません。

(※「義教の方から、鎌倉に軍事制圧を仕掛けた」とか書いてあるものもたまにありますが、

それは、史実に即した妥当な考察ではありません。

いつも、鎌倉公方持氏側の動きが先行しています。京都は毎度、その対応に追われていたと。)

まあ、先の「上杉禅秀の乱」以来の持氏の、厳しい立場も考慮すべきところではありますが、

極力、紛争回避を望んでいた京都側(義教)としても、この時ばかりは出陣も已む無しだったのです。)

ただ、先の「永享の乱」で、京都への謀反を起こした者全員が罰せられた訳ではなく、

それが、次の「結城合戦」を引き起こす原因となったことで、義教は自分の甘さを悔いたでしょう。

「結城合戦」で捕らえられた、まだ12歳前後の持氏の2人の息子(安王丸と春王丸)が誅され、

京都に届けられたその頸を見て涙を流したことは、

それが、秩序を保つ公方としての使命感からの、苦渋の判断であったことを物語っています。

(「見人誰も拭涙、室町殿(=義教)も御落涙云々」『看聞日記』嘉吉元年5月19日)

(※この鎌倉公方の一件、この後も尾を引き、

8代目足利義政の時代に新たな展開を迎えるので、お楽しみに。

基本的に、「鎌倉公方派」と「関東管領上杉派」が対立し、京都の幕府は上杉側を支援するという構造です。

…ただし、これはよくある主君vs家臣の「下克上」とは少し違います。

というのも、

関東勢は、鎌倉幕府以来の伝統的な有力御家人が多く

また、室町幕府創生期から初代足利尊氏に忠節を尽くして来た者達なので、

東国の武家としての自負があり、

京都の幕府に配慮する関東管領上杉家の意向を、あまり面白く思わない…という傾向があるのです。

(※幕府創生期、特に『観応の擾乱』期の東国と尊氏との間には、

実は、非常に深い事情(というか、誓い、約束)があり、

東国の武士たちは代々、密かにそれを受け継いでいたようなのです。

(※例えば…今川了俊の『難太平記』や、『源威集』にその痕跡が。)

この辺詳しくは、後日「尊氏直義時代の話」として解説します。 ―――2015.5.29追記 )

そんな背景から、彼らは主君鎌倉公方を支持して上杉家に対抗。

上杉家は主君 "鎌倉公方" には逆らいたくないのだが、"公方派" の関東勢との対立を余儀なくされ、

なんか泥沼化…みたいな感じ。)

ちなみに、"関東の上杉家" には、

犬懸家(いぬがけけ)・山内家(やまのうちけ)・扇谷家(おうぎがやつけ)があり、

「上杉禅秀の乱」で犬懸家が衰退した後は、山内家が関東管領を世襲していきます。

この時の管領・上杉憲実は山内家。

彼は、主君・足利持氏のため必死で諫言を続け、挙句、主君から追討の対象にされるも、

持氏敗北後は(この時点で、持氏は出家)、京都の幕府に対して主君の助命を嘆願します。

しかし、それが京都の幕府の評定で却下され、上杉憲実は主君を討つべく出兵、主君持氏は自刃して果てます。

そして、主君を討ってしまったことに絶望して隠居(この時点でまだ30歳くらい)、

「結城合戦」後も、京都の幕府から再三政界復帰を求めらるが固辞、最後は放浪の旅に出るのです。

一度は殺されそうになったにもかかわらず、なんちゅう忠誠心なんでしょうか。良い奴過ぎます。

まあ、上杉憲実の人間性の高さもあるでしょうが、

この時代の、「大名にとっての公方の存在意義」を考えさせられるエピソードだと思います。

「延暦寺のこと」

さて、次に「延暦寺の騒動」です。

中世の寺社は、朝廷・公家・武家などと並ぶ勢力(=権門)のひとつで、

独自の基盤(荘園や兵力)を有しており、自治の体制が整っていました。

特に、中央政権との結びつきが強い京都近郊の大寺院(および神社)は、有する権限も大きく、すこぶる威勢がいい…

…なので、彼らは時に、嗷訴(ごうそ)と称してヒャッハーする。

(※嗷訴…為政者に対して、集団で要求を強引に訴えること。

神輿とか御神木とかかざして無敵状態で来るから、もうお手上げ。)

といっても、寺院は寺院ですからね、

真面目に修行している僧侶たちも当然いるんですよ。 彼らは、学侶(学僧)で、

武装しているのは、あくまで僧兵です。

当時の京都近郊の二大仏教勢力といえば、奈良の興福寺(南都)と、比叡山延暦寺(北嶺)。

(※並べて『南都北嶺』(なんと ほくれい)とも称されました。)

まあ、彼らの要求は結構(いやかなり)理不尽なことも多いので、その辺批判されることもありますが、

当時の宗教勢力のすべてが悪だったなんてことはありません。

学問の場であることはもちろん、地域の核として、「地方自治」を担っていた側面も強いのです。

例えば、紀伊国(現在の和歌山県+三重県の一部)の根来寺(ねごろでら)や粉河寺(こかわでら)のように、

守護大名(この頃は畠山家)に協力的で良好な関係を築いていた寺院は、

在地の民・武士たちの核として、地域社会の一翼を担っていたといえます。

(もちろん、宗教色が強く、閉鎖的で対立的な勢力もありましたが…もごもご。)

また、奈良の興福寺は、大和国(現在の奈良県)の守護という位置付けでした。

武家じゃないけど、実質守護大名です。

在地の武士である国人(こくじん。国衆とも)を、

興福寺に属する「衆徒」(しゅと)、または春日社に属する「国民」(こくみん)として組織し、

大和国を治めていたのです。(※合わせて「衆徒国民」といいます。)

(※春日社…現在の奈良の春日大社。この時代は、興福寺とほぼ一体と考えていいです。神仏習合です。

この国は、昔から和するのが得意なのです。)

(もちろん以上のことは、幕府との主従関係が前提であり、別に独立国家ってんじゃありません。

室町幕府は、寺社権門と協調関係を築くことで、在地の民の人心掌握・間接統治を実現していたのです。

…というと聞こえがいいけど、まあ、ゆるゆるの "タノミマス政権" であったことは否めない…)

さて、本題の比叡山延暦寺ですが、

延暦寺の嗷訴に関しては、鎌倉時代以前から久しく朝廷の悩みの種でしたが、

室町時代に入り、武家政権が京都を拠点にしてからも、それは続きました。

特に、室町時代初期の頃は、

南北朝の動乱で、彼らの荘園・所領が武士たちによって押領(おうりょう)されたことや、

幕府が禅宗を保護したことで、顕密仏教である南都北嶺が危機感を抱いた、などの事情もありましたが、

まあ、神輿や御神木をかざしてこられると、みんなとにかくビビる。祟りが怖くて。

(※押領…他人の知行(支配)している所領を、勝手に「はい、ここ今日から俺の!」とか言っちゃうこと。)

(※神輿(みこし・しんよ)…神霊や御神体を乗せて運ぶ輿(こし)。)

(ちなみに、興福寺にとっての春日社は、延暦寺では日吉社(現在の日吉大社:滋賀県坂本)に当たります。

寺院なのに神社の神輿・御神木を担いで嗷訴するのは、そういう訳なのです。)

基本的に嗷訴においては、理不尽な要求でも、幕府側がしぶしぶ妥協するといった場合が多いのですが、

それはなぜかと言えば、当時の京都近郊の大規模寺社は、

国家的な祈祷を行う場であるとともに、金融や物流といった経済の要でもあったので、

幕府にとって、寺社権門との良好な関係は、政策上とても重要なことだったからです。

(…え、うん、まあ本当のところは、神輿と御神木の祟りが…その、怖くて。うん。)

とはいえ、あんまり悪行が過ぎると、秩序維持を使命とする幕府として、

いつまでもビビり上がっている訳にはいきません。

身勝手に秩序を乱す者に対し、義教が断固とした態度で挑もうとしたのも、もっともです。

永享5年(1433)7月から永享7年(1435)2月まで、延暦寺の僧兵の蜂起は断続的に続きました。

諸大名と評議を重ねながら、対策が立てられていく訳ですが、

やっぱりみんな、あんまり刺激したくない…出来れば「無為の御裁許」を、って論調。

(※無為(ぶい)…自然に任せて作為を施さないこと。 または、平穏無事なこと。

ここでは、「もう、妥協しちゃおうよ。とりあえず言うこと聞いちゃおうよ。神輿怖いよ!」ってこと。)

そんな訳で、初めはある程度寛容な対処をしていたのですが…そうすると、相手はますます付け上がる。

ってか、結構ひどいんですよw

公方の調伏(呪詛)とか始めちゃったり。 土一揆煽ったり、方々の通路塞いだり、

「おめーら、協力しなかっただろ!」とかいって、園城寺(滋賀県の三井寺)襲ったり。

(※延暦寺のことを「山門」とも呼びますが、これは園城寺を「寺門」と呼ぶことに対応しています。

「山門」と「寺門」は元は一つ。分裂してからは、事ある毎にハチャメチャやり合っていました。)

流石にやり過ぎってことで、

比叡山の麓(山頂ではない)に幕府軍出動 → 鎮圧 → ひとまず和談→でもまた蜂起、を繰り返し、

最後は、山門使節(=山門僧徒の代表であり、今回の首謀者)の4人が義教に謁見して宥免され、

2年以上続いた山門僧徒の暴動が今度こそ本当に沈静化、

よっし万事解決! …と思いきや、

山門使節の一人に、"不審な自害" を遂げた者がいて、義教さんの心に影を落とした。

「なぜ…死ぬ必要があるんだ? あいつら何か、隠してる…?」―――

山門使節3人の処刑が行われたのは、世の中が平穏を取り戻したその1か月半後。

そして翌日、永享7年(1435)2月5日の正午、

山門僧徒たちの放った火によって、延暦寺の根本中堂は灰燼に帰すことになるのです。

(それに加えて、抗議の自害20〜30人。)

「自滅エンドかよ! 義教、大勝利じゃんwww」

と、思うかもしれませんが、これはその逆、為政者にとって、これ以上の "負け" は無いのです。

どういうことかというと、

延暦寺は元々、平安京の鬼門を守るために創建された寺院、すなわち鎮護国家の象徴なのです。

それが灰燼に帰すということは、国家の滅亡を意味することにも等しい、

天下にあらゆる災いをもたらし兼ねない事態を招くことは、公方としてあってはならないことなのです。

『満載准后日記』永享7年2月6日より、満済の言葉。

「天下凶事重事何事過ぐるべからんか、驚歎周章のほか他事無し」

(天下にとって、これ以上の重大な凶事があるだろうか。ひたすら歎きうろたえるばかりだ。)

「天魔所行天下凶事、ただ愁涙押さえるばかりなり」

((数々の霊宝・経典の焼失に…)悪魔の所業、天下の凶事、ただ悲しみの涙を押さえるしかない。)

そして、義教の言葉。

「当時の儀御周章、さりながら又時刻到来か、無力云々」

(このような事態に周章している。しかしながらこれもまた運命か。自分の力ではどうしようもない。)

(※時刻到来…ここでは悪い意味。人の力の及ばぬ天命によって「その時が来てしまった」という意味。)

(※無力(力無し)…為す術がない、仕方がない、という意味。

「力のない自分に対する落胆」ではなく、

「不可抗力」「(天命や自然の前に)人の力ではどうすることも出来ない」といったニュアンスです。)

焼け跡から御本尊を探し出し(「中堂御本尊以下被召寄」 『満済准后日記』)、

早々に根本中堂(総本堂)の再建をすること(「簡要中堂早々御建立珍重存云々」 『同上』)、

今や、出来る事はそれくらいです。

天下を預かる為政者として、京都の鬼門を守る延暦寺を失うことは、神罰が下されたにも等しい。

山門僧徒たちも、それが分かっていたからこそ、強気に出ていたのであり、

最後の抵抗として、最も義教が苦しむ方法を取ったのです。

この延暦寺焼失という結末は、決して勝利でも、喜ばしいことでもなくて、

突然に訪れた "望まぬ終わり" でしかありませんでした。

以後、この事件に関しては、あれこれ口にしてはならないという命令が出され、それを破った一人が斬首されます。

『看聞日記』の有名な一節、「万人恐怖、言う莫れ 言う莫れ」とは、この時の言葉です。

軽々しく語ることが決して許されない天下の重事に対する、この過剰なまでの警戒も、

延暦寺という寺院の国家的な重みと、

人心の動揺というものが、天下に兵禍戦乱を呼び起こす最大の "火元" である事を知る者なら、

一概に非難すべきではないことも理解されるでしょう。

(※ただし、"延暦寺焼失" と言っても、

この時火が放たれたのは、総本堂である根本中堂のみ(それと子院一つ)です。

中世の寺院は、本堂のほかにも、無数のお堂や子院、宿坊などを構えた極めて大規模なもので、

それらを含めた広大な延暦寺全域が焼失した訳ではありません。

…とは言え、本堂だけであったとしても、その損失は計り知れませんが。)

ところで、嗷訴において、大名たちが神輿や御神木の祟りを非常に恐れていたと、上に述べましたが、

実はこれ、彼らが、自分に不幸が降りかかることにビビっていた超絶チキン…という訳ではなく、

祟りの対象が、彼ら "個人" ではなく、"天下国家" であるがために、極端に慎重になっていたんです。

(※参照…「於有神輿入洛者、天下重事大儀不可如之歟」

(神輿が入洛したら天下の一大事だよ!)『満済准后日記』永享5年閏7月5日)

「私」ではなく、「公」の立場に立つ幕府にとって、

神輿の動座(入洛)も、延暦寺の焼失も、天下のレベルの問題であり、

「山門僧徒むかつく、ぶっ潰せ!」などと、私的な都合、感情で、短絡的に対処していた訳ではないのです。

(「非拠」(=非道)を許せぬ義教が、「無為の御成敗」を求める大名たちの前に、

妥協案を模索し続けてもいたのはその為です。(※参照…『満載准后日記』)

極力衝突を回避したい大名たちは、山門使節たちに帰順を促し、応じる者は義教に謁見・赦免を受けていました。

また、最後、義教に所領と身の安全を保証されながら、山門使節の一人が "不審の自害" を遂げた件でも、

制裁を即座に決行したのではなく、そこまでに1か月半の空白があります。

その間には、新年の御礼で訪れた山門使節と、平和裏に対面もしているのです。

(「山門使節懸御目云々、今日無為珍重珍重」 『満載准后日記』永享7年正月20日)

それから半月の間にどんな心境の変化があったのかは…今となっては知るすべもありませんが。)

…と、以上が「延暦寺の騒動」の一部始終です。

ちょっと、しんみりしてしまいましたね。

和議を破って蜂起する山門僧徒に、厳罰をもって当たったといっても、決して望ましい終わり方ではなかった訳で。

義教は還俗する以前、延暦寺の天台座主(てんだいざす。一番えらい人)を務めていたことがあり、

期待もされていたそうです。(『大日本史料』応永24年12月13日)

山門僧徒たちも、天台座主出身の公方だったから、少々強引な要求も通ると思った可能性もありますが、

義教は、縁故より理非の正しさを選んだ、と。 …結果は裏目に出てしまいましたが。

(※ただし、天台座主をはじめとした高僧と、嗷訴を起こす僧兵の行動とは、"別物"です。

天台座主がラスボス…とか思わないように! まあ確かに、めっちゃ強そうだけどさw 高僧に失礼です!)

それから当然ですが、

この山門僧徒たちの幕府に対する要求は、義教の時代に始まったものではなく、

先代から引き続く、いわば一連の継承した課題です。

4代目義持の時代も、特に前半は大変だったようですね。時に厳しい対応も見られます。

その点、3代目義満は非常に上手くやっていた!

対立が激化しつつあった禅宗と顕密仏教の融和路線を築き、

見事に延暦寺を懐柔…いや、協調関係を成立させました。嗷訴激減です。

(ってか、また義満か!

"南朝と北朝"も、"朝廷と武家"も、"禅宗と顕密"の融和も、みんなおまえかーーっ!!

ちなみに、延暦寺の嗷訴対策として『山門使節』の制度を創設したのも、義満です。

つまり、『山門使節』は本来、幕府の意向に従うべき立場の者達だったんです。 (←ここ、重要!)

それどころか、

『山門使節』は僧徒たちの代表者であると同時に、幕府と僧徒たちの間を "取り持つこと" が仕事ですから、

実は、これまでの嗷訴では、ヒャッハーする僧徒たちを "宥(なだ)める側" にいたのです。

義満、義持、そして義教の時代も当初は、幕府との関係は良好でした。

しかし、嗷訴となれば…しかも『山門使節』自身が先頭に立ったとなればなお更、

その制裁もまた、当然のことながら幕府の仕事です。

今回の騒動は、「幕府 vs 延暦寺の勢力争い」などという次元の話ではないと言う事、

そして、延暦寺は決して「幕府から完全に独立した反対勢力」などではない!と言う点に、注意しましょう。)

(※「顕密」(けんみつ)とは、顕教(けんぎょう)と密教(みっきょう)のこと。

日本では、鎌倉時代、「禅宗」をはじめとする "仏教の新しい潮流"(鎌倉仏教とも言う)が起こりますが、

それ以前の「天台宗」と「真言宗」と「南都六宗」のことを顕密仏教と言います。

(※南都北嶺(=興福寺 & 延暦寺)は代表的な顕密寺院。)

室町幕府と言えばイコール「禅宗」という印象ですが、

初代の尊氏・直義の時代から、特に真言密教との関係は深く、

幕府における仏事では、重要な役割を担っていました。

3代目義満以降では、天台宗の総本山『延暦寺』との関係も改善し、

『延暦寺』の門跡である『青蓮院』で僧侶時代を過ごしていた義教も、相当の密教好きですw)

「延暦寺の弁明」

とはいえ、こんな風に彼らが、

「とっても元気、ちょっぴり(いやだいぶ)理不尽」に嗷訴を繰り広げていたのも、

実は、室町幕府前半戦(応仁の乱くらい)までです。

どうも、幕府が頼りなくなってくると、彼らはまともになるらしい。(ならざるを得ない、のが実情でしょうが。)

というのも、実は室町時代、延暦寺は "三度" 焼失の憂き目にあっているのですが、

一回目は、"前半戦" (この義教の件)なのに対し、

後の二回は、"後半戦" での出来事なので、だいぶ事情が違ってきます。

この一回目の件は、嗷訴が発端であり、僧兵の "自焼" によるものであり、

そしてその焼失は、誰にとっても悲しむべきことでしたが、

後の二回は、大名の私的な利害によるものであり、軍の "焼き討ち" によるものであり、

そして、人々は悲しみましたが、その大名にとっては焼失は自ら望んだ結果でした。

("自焼" と "焼き討ち" では、当然被害の規模にも違いが出てきます。

まあ普通に考えても、"平時" の自分達による放火と、"戦時" の敵の襲撃による殲滅が、

同じなはずはありませんが。 (※状況がまるで違うのです。ここ重要!)

一回目の被害は、根本中堂と子院一つ。

大講堂も社頭も皆無事で、「天下大慶也」と『看聞日記』にあります。

一方、二回目・三回目の被害は… あんまり語りたくありませんw (知りたい人は日記を読もう。)

まあ、想像は付くと思いますが、敵軍による放火と殺戮、特に三回目の人的被害は過酷です。)

この二回目・三回目の焼失は、延暦寺が、その大名の敵対勢力に味方した事が原因ですが、

それにしたって、あまりに凄惨な事件でした。

「 "意にそぐわぬ者は殲滅" の弱肉強食の時代に入っただけ。

共存融和路線の室町幕府は、その甘さゆえに斜陽を迎えただろうが!」

…と言われると、ぐうの音も出ませんが、

「道理は無視、虐殺・破壊の何が悪い!」が罷り通る社会は、あまり認めたくないものです。

それから、延暦寺が寺社権門であることから、こんな事も言われますが、

「宗教なのに武器を持ってるなんておかしい!」…ことはありません。

それは、所領を守る為の自衛手段。

中世では、寺院も神社も在地の民も、土地は自分たちで守るものでした。

"守る力" を持つのが本来の日本人の姿なのです。

さらに、こんな事も言われますが、

「嗷訴なんて理不尽なこと繰り返しているからだ!」…それは中世の前・中期まで。中世後期は状況が違います。

神威を盾に理不尽な権力を振るう行為は非難されて然るべきですが、

平安時代の院政期の勢いがずっと続いていたのではないのです。

そして、「殲滅された延暦寺側に非があった!世の為に消し去るべき存在だった!」…という、

勝者が正義の現代的価値観による "後づけ的解釈" がありますが、

だったら…だったらなぜ、延暦寺はその後、"世の人々の願いによって" 再び蘇ったのか?―――

ここでひとつ、"当時の宗教勢力" を考える上で気を付けたいのは、

先ず、今の感覚で宗教の性質を捉えないこと、

そして、時期によっても宗派によっても、それぞれ性格が異なるということです。

一律に「宗教は悪だ!狂ってる!だから、迫害されて当然!」という認識では、

歴史を正しく理解することは出来ません。

国家的祈祷を担う中世の寺社は、当時の人々の精神面・文化面を支える存在でもありました。

もちろん当時においても、

他宗を否定し自己利益のみを追求するような排他的な宗教は、古来の日本の宗教観とは相容れず、

結局この土地に根付くことはありませんでしたが、

しかし、それとは根本的に存在意義が異なる延暦寺は、

室町時代が始まる遥か昔から、「公」的な役割を強く持つ "歴史に裏付けられた国家的な寺院" だったのであり、

従って、それが破壊されることは、単なる一宗教勢力の制圧ではなく、

天下レベルの惨事、文化の破壊を意味したのです。

(…まあ、当時の僧兵たちに関しては、もう少し身の行いを正すべきだったかな、とは思いますがw)

なので、「公」としての存在である幕府が、延暦寺の破滅を自ら望む事などあるはずはなく、

逆に、「公」としての意識が薄く、「私」の利益を優先出来る者なら、延暦寺の破却は訳も無いでしょう。

(※義教の目的は、あくまで山門僧徒の "行為への処罰" であり、

間違っても、"僧徒の根絶やし、宗教権門の弾圧" などではないので誤解のないように!

たまにそう書いてあるものもありますが、これも史実に基づいた理論的な考察ではありません。

ってか、義教は弾圧どころか、半還俗公方か?ってくらい仏教を保護しています。

(※熱心な寺院への参詣と加持祈祷、護持僧の増員(6人→12人)…などなど。)

そもそも、最初に幕府が折れて彼らの要求を呑んだ時点で、山門側も妥協していたら、

2年も抗争が続くことも、根本中堂が炎上することも、恐らく無かった訳で、

しかも、幕府軍が出動したのは、

あくまで比叡山の "麓" であり(根本中堂があるのは "山頂" )、

さらに事件が起きたのは、「幕府軍が撤退した約2か月後」なのです。 (←ここ、重要!!)

事件後、新たな山門使節の任命、根本中堂の再建が、"幕府によって" 進められたことからも自明なように、

室町幕府の、宗教権門への基本方針は「協調・保護」であって、「弾圧」ではありません。

つまり、「義教が宗教弾圧を目的として軍事力で迫って焼き払った」なんて解釈は、

史実ガン無視の荒唐無稽ファンタジーだったのです。

(ってか、軍隊なんてすっかり撤退してどこにもいないのですよw

とにかくこの辺は、一次史料を漁れば、矛盾がザクザク出てきます。とんでもないにも程があります。)

…まあそんな訳だ、

一回目の延暦寺炎上は、あくまで、

山門僧徒自身が根本中堂に火を放ったのであり(しかも義教に厄災を降りかける目的で)、

比叡山の山上に大名軍が "直撃" して広域を焼き払った二回目・三回目の焼き討ちによる延暦寺炎上とは、

根本的に性質が異なるのです。

この両焼き討ちは、今から約510年前(二回目)と440年前(三回目)の事件であり、

現在からすれば似たような時期ですが、実際には70年の間隔があるので、

それなりに復興するには、まあ十分な時間があったと思われます。

これ程の、しかも2度にわたる凄惨な攻撃に遭ってなお「蘇った」、という事実が意味するのは…

この2度の殲滅行為が、「国家と万民の思いを度外に置いた、大名の私情によるものだった」という事です。

ちなみに、明応年間の焼き討ち(前者)の時は、

仏像の再造が勅命(天皇の命令)によって進められています。

延暦寺とはつまり、そういう存在なのです。)

「 "天命" ということ」

ところで、話は逸れますが、

足利将軍家というのは、嫡子(将軍後継者)以外の子女を、原則すべて入寺させます。(例外もありますが。)

男子だけではなく、女の子もみんな幼少時から出家です。子孫を残しません。

それは一つには、後日に親族間の争いを惹起する禍根を残さない為ではありますが、

それにしたって「嫡流以外はすべて絶つ」って、徹底していますよね。

普通に考えたら「将軍家」っていうと、家の繁栄を第一に考えて、

息子には領地を与えたり、大名家の養子にさせたり、

また、娘は他家に嫁がせて(つまり政略結婚によって)勢力拡大を目指し、

親族で富と権力を独占して行きそうなものですが。

まあ、人間には私欲というものがありますからね、権力を手にしたらそれが普通かも知れません。

しかしそうすると、

「将軍の座には就いた! でも天下の私的な独占には興味無し!!」

っていう足利家って、やっぱりちょっと特殊…

(※幕府を構成する大名家には足利一門も多いのですが、

血縁的には分かれて久しく、既に独立した一族であり、あくまで将軍家と主従関係にある大名家です。)

うーん、さすが源氏の嫡流、品があるなぁ…とか感心してしまいますがw、

しかしこの欲の無さ、一体どっから来てるのか?と言う事を探る為、

「歴代の将軍は、どんな覚悟で天下に挑んでいたか?」について、関連史料に当たりながら考えてみました。

中世の武家が理想としていた政治については、

「2-4 続々々・室町幕府の前半戦「武士の道」」

「2-6 室町幕府の後半戦へと続く道「ちょっと余談、室町ワールドのこと」」などで、既に概略を述べましたが、

やはりこの時代は、どうやら将軍からして、

「公方」すなわち「公」としての自覚が非常に強かったんではないかと思われます。

幕府発足時に掲げた『建武式目』をはじめ、『夢中問答集』の夢窓疎石や幕府に仕えた高僧の発言、

後のことですが、一条兼良の『文明一統記』『樵談治要』、

当時の記録に散見する、政道を説いた漢籍(『六韜』『三略』『論語』『孟子』『大学』『中庸』等)、

さらには、大名家の『家訓』などから、理想の政道に対する "社会の共通認識" を探って総合すると―――

…そんな結果になりました。

まあ、「理想」と「現実」の間には立ちはだかるものもあるでしょうが、

「私利」を捨て「公利」に生きようとする、潔い覚悟は感じられます。

彼らにとって、将軍の座に就くということは、

民を "自分" の支配下に置くことではなくて、自分を "君徳" の支配下に置くことだったようです。

(※君徳…君主として備えるべき徳。)

「足利家は、なぜ政略結婚をしないのか?」と言う疑問は、長らくささやかれて来た謎の一つですが、

"天下を治める" という大業を、"私欲の充足の手段" ではなく、

「自らに与えられた "天命" として受け取っていた」と考えれば、謎ではなくなると言う訳です。

(ちなみにこの国には、足利家以外にも、

嫡流以外すべて出家を原則としていた一系が存在します。 朝家です。

もちろん、時代による変化は当然大きいですし、特殊な事情による例外もありますが、

室町時代に関しては、ほぼ慣例化されていたと言えるでしょう。

"自己の栄華" の為に天下に君臨せんと望む王ならば、

"今" の "自分" の為に、生きている限り血族の拡散による勢力拡大を目指し続けるでしょうが、

"天命" として天下万民に君たる天子は、

民の為に、安寧の世を遥か未来まで繋げて行く事を責務としますから、

その血筋を確実に長く、同時に細く清らかに保って行かねばならないのです。

皇統を繋いで行く(つまりは国を悠久に繋いで行く)と言う事は、

利己の犠牲を厭(いと)わず、ひたすら天命に生きると言う事を意味するのであって、

その覚悟というのは、ちょっと常人の想像の及ばないところがあるのです。)

という訳で、「て、天命を背負いし者…あれなんかちょっとかっこいい…」という話でしたが、

でもそれにしたって、公私のすべてを社会に捧げる「嫡流以外断絶!」って、

普通に考えるとかなり過酷ですよね。

まあ、子弟を寺院に入れるのは、朝廷や幕府にとっては、仏教界との融合や統制という効果もあったのですが、

朝家は色んな意味で超越した存在だとしても、室町は将軍家までこんなんだったとは… 品格高すぎw

足利家の徹底した嫡流主義、家ごと「公」に捧げるその姿には、

なんだか哀愁すら覚える "天性の将軍家の宿命" を感じます。

そんな訳で、家督継承者ではない義教も「断絶上等!」で、35歳(満33歳)まで僧として生きて来たのですが、

ある日突然、「はい今日から君、将軍!!」とか言われても…

「え、あっ、お…お断りだああぁーーー!!」ってなりますよね。

(「種々ニ御辞退云々」(ちょ、無理、マジ無理!と、お断りまくる)

※以下、『満済准后日記』応永35年正月15日)

でも、「お願い! ってゆーかお願い! はい、このとーりですお願い!!」と迫られて、

(「面々ニ強申所存條」(大名たち、こぞってこれでもかと頼みまくる))

そしてとうとう、「………はい。」

(「御領掌」(… orz))

となったという訳です。

そうと決まれば ――― みんなこれからよろしくね!

では、折角なので「義教と愉快な大名たち」のほのぼのエピソードでも。

「上御所造営のこと」

永享3年(1431)12月11日、義教はそれまで4年ほど住んだ『三条坊門殿』(下御所)から、

新造なった『室町殿』(上御所)へ移徙します。

既に少し触れましたが、別にこれは義教が、"権力誇示の為に可哀相な大名を脅して" 造らせた…訳ではありません。

ことの発端は、前管領の畠山満家の提案で、

彼は前年から満済に、

「公方様、上御所に移住されたら良いと思うんだけど、どうかな?」

と内々に打診していたのです。

そして、この年の7月27日に大方殿日野栄子(義持の正室)が亡くなったのを契機に、話が進展していきました。

(当時、死は "穢れ" であったので、この様に住居移転のきっかけになることもあったのです。)

畠山満家の意向を満済から伝えられた義教は、「ほんと? それは嬉しいな!」と大喜び。

(「御悦喜極まり無し」 ※以下すべて『満済准后日記』永享3年7ー8月より)

話を聞いた山名時煕も、「いいね! いいね! 早速始めようよ! 俺らで進めようぜ!」とノリノリ。

(「上御所事、早々被仰付御移住可為珍重旨申、随而御造作事、面々可執沙汰云々」…これを直に義教に申し入る)

義教に意見が受け入れられた畠山満家も、「めでてぇ、ありがてぇ」と感涙です。(「旁目出畏入」)

現管領の斯波義淳も、二人に「謹んでOK!」と賛同して(「両人申入趣尤可然畏存」)、

「じゃ、俺んちで会合な。費用分担決めようずw」(「於管領面々会合談合、用脚一萬貫計分先支配云々」)。

そして用脚(=経費)一万貫の、計22人の守護大名による配分が決まりました。(…なんか君たち楽しそうだね。)

さて、次の議題は "場所をどこにするか" です。

上御所旧跡に決定でいいのか、それとも今の下御所周辺がいいか、大名たちは満済を通して義教に判断を仰ぎます。

すると返ってきた返事は…

「どこでもいいよ! みんなで決めてね!」(「雖為何在所 面々可計申條 可然云々」)

(…ズコー!!となってしまう返答ですが、私も "義教=独裁" の執着に囚われているのでしょうか…?)

この日も管領斯波義淳の家に集まっていた彼らは、それを聞いて、

「おおう、ありがてぇ」(「此儀可畏入云々」)

という訳で、陰陽師の賀茂在方・安倍有盛に吉方を相談しながら、在所選びとあいなりました。

「次は、俺んち集合ね!」(by 畠山満家)

6日後…畠山邸。挙がった候補は6か所。そのうち2か所に絞って義教に報告すると、

「うーん、なんか違う」(「不叶時宜由被仰出」)

そこでさらに「面々相談」して、今度は5か所から選んだ2か所を報告。 しかしまた「うーん、なんか違う」

結局「やっぱ、上御所がいっか」(「所詮上御所可宜由被治定了」)

ってことで、最初の案に落ち着いたのでした。

なんか、「俺たちの一日はいったい…(・ω・`)」みたいなことになってますが、

決して、しょぼ〜んムードじゃないんですよ。

この後、みんなで義教の所へ赴いて、太刀を進上して決定を賀し、珍重(おめでたいこと)の由を申しています。

(※この様に、当時は何かの慶事のたびに、太刀(たち。打ち刀より長い刀)を献じて祝賀しました。)

ってゆーか、君たち本当楽しそうだね。

これが、恐怖政権下における出来事だなんて、到底思えませんね。

それはそうと、なんで楽しそうかっていうと、大名の "誰かんち" に集まって相談をしているからな訳ですが、

これは別に、彼らが放課後の小学生気分だった…訳ではなくて、

当時はこの様に、将軍や大名の邸宅は、自邸と職場を兼ねていたのです。

(そして、諸大名が御所に出仕(=出勤)する日も限られていて(常に将軍の傍に仕えているのは申次などの近臣)、

基本的には、御所と大名の館の間を、奉行人や使いの者が行き来して、政務が執り行われていました。

なんとなく、当時の京都の雰囲気、伝わって来たでしょうか?)

ちなみに、『御所』(将軍の邸宅)といえども、天守閣や石垣があるような "お城" ではなく、

あくまで "お屋敷" です。 (『洛中洛外図』を見ると分かります。)

だから、ど派手で巨大な楼閣に、大奥作って側室うん百人侍らして…とかいう暴君風情ではなく、

もっと品のある感じです。

それから、場所選びで「陰陽師」(おんみょうじ)が登場しましたが、

当時は、天変地異への用心・対処法として、吉凶の占いや、寺社での加持祈祷は大変重要なもので、

それを行うことは、天下の安寧を保つべき為政者に課された、責務でもありました。

特に義教は "還俗公方" なのもあって、諸寺社への参詣や修法(=密教での加持祈祷)にとても熱心だったことが、

諸記録に散見されます。

(延暦寺の件で強硬姿勢に出たのも、"仏法をも怖れぬ横暴さ" からではなく、

逆に、それを尊重するからこそ、

尊い仏法を穢し、利己的な要求を押し通す手段として利用する山門僧徒の振る舞いが、

許せなかったのでしょう。

山徒(=山門僧徒)の堕落は、仏法の衰退にも繋がりかねませんから。

でも、正室の三条尹子が病むたびに、すぐさま修法を行わせまくる姿には…微笑ましくなってきますがw

尹子病む → 義教「御心元無し(しょぼーん)」→ 僧侶たち「御祈り」→ 尹子ちょっと良くなる

→ 義教「御悦喜(にこにこ)」…みたいな感じ。

しかも、回復が遅いと「御祈り」繰り返すw)

ところで、在所は上御所旧跡に決定した訳ですが、

最後くらい、義教の意見で締めくくられたんでしょうか? と思って他の記録を見てみると…

「室町殿上之旧跡に御移住の事 八幡で御くじを下される」 (『看聞日記』永享3年8月11日)

…結局、迷ったらそれかよ!

まあ、俺たち武士だもんね! 弓矢の神様 "八幡大菩薩" の思し召しなら、間違いないよね!

さて、次は…

「大名一騎打と一色義貫のこと」

永享2年(1430)7月25日、義教の「右大将拝賀の儀式」が執り行われました。

「右大将拝賀」とは、朝廷から右近衛大将に任官された将軍が、参内して主上(天皇)に返礼する儀式で、

この官職が武家にとっての栄誉であり、また、公武が共に参加する儀式であることから、

非常に重要な意味を持つものでした。

人目を驚かすほどの美しい行粧に身を包んだ武士たちの行列、その最後をゆくのは…名物『大名一騎打』!!

(※一騎打(いっきうち)…(騎馬の武士が)一騎ずつ一列で進むこと。 一対一の勝負のことじゃないよ。)

この大名一騎打を務めることは、大名にとって非常に名誉あることで、

5騎のうち、先頭と最後尾が特に重要でした。

騎馬の順番は「家格」や「先例」によって決まるのですが、

室町幕府ではこの "家格秩序" というものがしっかりしていて、

基本的には、

「三管領」の斯波 > 畠山 > 細川 > その他の「足利一門」 > その他の「清和源氏」 > その他武家

といった感じです。

(さらに、「御一家」と呼ばれた吉良・渋川・石橋が、斯波に次ぐレベルで別格とされていました。

ま、あくまで基本です。

例えば、山名は「足利一門」ではないけど(「河内源氏」のうち、足利流でなくて新田流)、

比較的、高い待遇を受けていました。

一方、細川は「足利一門」の中では本来高い家格ではありませんが、

管領家となったことで待遇が上がった例です。

それから、今川は吉良から分かれた家ではありますが、

よく言われるように「今川は吉良に次ぐ高家格」というのは事実ではありませんw

今川も細川も、一般には戦国期でのイメージが強いので超名門的位置付けですが、

室町幕府内で超名門と言えるのは、斯波、「御一家」、畠山くらいまででしょうかね。

(でも今川はそれに次ぐので、名門である事に変わりは無い。 この辺の事は、前ページも参照。)

あと、これは宗家の話。分家はまた別です。

でも、管領家畠山の分家である能登の畠山は、宗家の家格が高いから分家でも高家格といえますね。

…って、語り始めるとキリがないからこの辺でw)

そんな訳で、先頭は畠山持国(前管領畠山満家の嫡男)、

後騎は現管領斯波義淳が妥当だろうということになりました。

ここまでは平穏順調、ほのぼの進行。 だがしかし! ここで噛み付いてくるやつがいた!

それが… 一色義貫(よしつら)!!

彼の理論によると、3代目義満の右大将拝賀の時は、祖父が先頭を務めたのに、

今度は畠山の次ってんじゃ、あんまりだ!「家の恥辱」だ! 今回も先頭は俺であるべきだ!!と、言うんです。

しかしこれは誰から見ても理不尽な要求で、

内々に一色義貫に相談された満済や山名時煕も

「いや、無理だろ、うん」 (「堅斟酌仕者也」by 山名時煕 ※以下『満済准后日記』永享2年7ー8月より)

「そんなこと公方様に伝えられるわけ…えっと、すまん」 (「所詮披露難儀之由」by 満済)

と、ひとまず参ってしまいましたが、

あまりに一色義貫が頑張るので、一応、義教に申し入れてみた。すると…

「…時煕から、それとな〜く「おまい、考え直せよ」って、言ってやってくれんか」(「可令諷諫云々」)

と、円満解決を望む義教。

そして、なんか喧嘩売られた形になった畠山満家にも、ごく内密に事の全容が伝えられました。

まあ、家格の差を考えれば、畠山満家に利があるのは当然、怒ってもいい言い掛りです。 しかし、彼の返事は…

「私(わたくし)めなんぞ、どこになろうと構いません。上意に従います」

(「於愚身事は、雖何所候不可及異儀、可為上意」)

器でけー!! 畠山の器でけーwww

この返事には、義教もめっちゃ喜び、御書(たぶん御内書の類)を下してその志を讃えました。

(※御内書(ごないしょ)…将軍が発給する私文書。

やがて時代が下ると、御教書(みぎょうしょ。公的な文書)に取って代わるようになる。

これらの書状を将軍から下されるのは、武士としては、喜ばしい事この上ない。)

すると、その義教の厚意に、畠山満家は、

「ありがてぇ。かたじけねぇ。とんでもねぇ」(「種々畏申入也」)と感謝しきり。

それを聞いて、さらに感極まった義教は、

「ぬおーー、もうこれあげる! この太刀あげる! 取っとけ!」(「此事尚々御感之餘、御剣御腰物被下畠山也」)

と、御剣を下賜したのでした。

…いや、でもね、二人でコントみたいな良い話展開している場合じゃないのよ。

そうしている間にも、一色義貫の「俺が先頭だあぁーーー!!」という一途な理不尽さは勢いを増していきます。

山名時煕が再三説得すると、

「分かった。じゃあ "上意に従ってくれて有難う" って御書くれ。もしくは、謁見して口頭でもOK!」

(「今度以別儀罷随仰條、尤以神妙之由被下御書歟、不爾は被召御前」)

と、どっから来るのか分からない、恐れを知らぬプライドを発揮する一色義貫。

これを通したら、さすがに幕府内の規律崩壊の始まりになり兼ねないので、義教は承引しませんでした。

…右大将拝賀、2日前。

義教のところに参じた満済と山名時煕。

「一色のことなんですが、その、…お腹とか頭とか痛くて、明後日は欠席だそうです」

「そうか…」 (「雖然所労更発之間、供奉難叶由申上者、不被及力」)

そんな訳で、7月25日の右大将拝賀の儀は、公武共に滞りなく進み、ひと先ずめでたしめでたしでしたが、

次は一色義貫の処分が問題となります。 まあ、仮病ボイコットですからね。

義教に相談された山名と畠山の意見は…

山名時煕「暫く出仕を止めて、さらに所領一、ニヶ所お預けってところっすかね」

(「暫被止出仕、追所領一ニヶ所も可被借召歟」)

うむ、これが妥当なとこだよね。さすがの冷静な判断だね。

一方…

畠山満家「お諫めになるのは尤もですが、お許し頂けると、私としても忝(かたじけな)いです」

(「御切諫(※)事は雖尤候、可被閣是非條、於身可畏入云々」)

って、えええーーー?! またかよ! 喧嘩売られたのに、逆に一色の為に許しを請いてるよ!

(※切諫(せっかん)…強く諫めること。

「折檻」も元は "口頭で厳しく諫める" という意味の故事成語です。

現在のように、"子供に体罰を伴う叱責を加える" という意味ではないので、注意です。)

うーん、畠山満家の意見も尤もだけど…と思った義教、やっぱり… 怒りが収まらない?

…なんて事ではありません。 義教が考えていたのは、そんな己のちんけな私怨ではなく、

幕府の、しいては天下の秩序です。

「あの自分勝手な振る舞いにお咎めなしでは、関東や九州へも、示しがつかないんじゃないかな?」

(「今度振舞違背上意任雅意條、無御切諫は、関東鎮西へ聞も不可然由。被思召如何」)

さすがの公方様だね!

そろそろ見えてきたかと思われますが、「公方の威厳」や「武家の家格」というのは、

別に、下を見下して気持ち良くなりたいが為のものではなく、社会の秩序を保つ為に必要な『礼節』です。

そして、上に立つ者は、畠山満家のように謙虚でなければなりません。傲慢な者は、上に立つ器に非ずです。

さて、畠山満家は「お咎めなしでも、後難を残すことも、公方様の威勢が失われることもありません」

と、やっぱり一色義貫の為に赦免を請う。そろそろ、一色にもこの気持ち、届いてきたでしょうか?

…フッフッフッ、んなことはない!!

彼は、昼は資財を他所へ避難させ、夜は甲冑を装備して、

「いつでも来いやーー! 迎え討ってくれるわ! 切腹上等!!」(「被下打手を一箭仕、可切腹由其沙汰」)

ま、ますます勢いが増している…

ダメだこいつ、何とかしないと(AA略)…と思い始めた義教。 ついに、一色もここまでか?!

…しかし、畠山満家の器のでかさは、その斜め上を行った。

彼は、斯波、細川、山名、赤松といった諸大名に呼びかけて、

「どーか、一色をお許し下さい。このとーりです。やつはちょっと未熟なだけなんです。お願い!ほんとに!」

と、大名一同による嘆願という奇策に出て、とうとう義教も、その誠意を受け入れたのでした。

めでたしめでたし!

…って、何だその話!!

いや今回、義教さんプッシュが裏目標なので、

「正々堂々と雅意を主張して憚らない一色義貫に対し、

癇癪を起こすことなく、大名に意見を徴しながら、秩序を第一に考える義教の正しさはすごい!」

…って、良い話で終わらせたかったんですが、

(ふつー、怒るだろ。軽く馬鹿にされてんだぞ? もっとこう、すごいことになっちゃうだろ?)

しかしそれ以上に、

「畠山の後ろとか、ねーよ! 絶対ねぇ!」なんて軽く挑発されているにも拘わらず、

最後まで一色を庇い続けた、畠山満家の人知を超えた仁徳に、すべてを持ってかれた感じ…。

(まあ、これも本来的には、幕府の為、公方の為であるのでしょうが、それにしても徳たけぇww)

一方、そんな心遣い物ともせず、

「将軍が、なんぼのもんじゃーい! 管領家畠山が、なんぼのもんじゃーい!!」

と、"一人世紀末" を満喫し続ける一色義貫の、意味不明なヒャッハー魂。

ホントなんなんでしょうか。面白すぎます。…じゃなかった、

折角の義教&満家の良い話がすっかり霞んでしまいました。どうしてくれるんでしょうか。

しかしこんな、良くも悪くも先の読めない言動を繰り出す者たちの中にあって、

一人、冷静的確なジャッジをしれっと下す山名時煕のフツーさも、一部マニアには受けそうですね。

まあ、それぞれ自由にお楽しみ下さい。

…と、そんなほのぼのエピソードでした!

ちなみに、時系列的には、

「一色のこと」→「上御所」→「延暦寺」→「鎌倉の永享の乱・結城合戦」

の順です。

冒頭で触れた、「政道への誠意を誓う大名たちとそれに歓喜する義教」の話は、「一色」と「上御所」の間、

重鎮たちが相次いで世を去るのは、「延暦寺」の前後です。

なんで逆かって、単に「鎌倉のこと」から書き始めちゃっただけの話ですが、

でも、遡っていくと、なんか懐かしくなって来ていいですね。「あの頃は、楽しかったなぁ…」by みんな

「恐怖の暴君」なんてイメージに邪魔されて、見て見ぬ振りされてますが、

義教の "良いやつエピソード"は、歴代将軍でもトップレベルかと思います。

「素顔を探る」

例えば、畠山満家が亡くなったときの落胆ぶりや(「御力落之由種々仰云々」『満済准后日記』永享5年9月19日)、

満済の死を深く悲しむ様子は(「公方殊御周章云々」「以外御悲歎云々」『看聞日記』永享7年6月13日、15日)、

よく義教の素顔を物語っています。

(畠山満家と満済は、諫めの言葉を含めた助言で義教を支え続け、

しかも道理と人徳を身に付けた人物でしたから、

正しい政道を目指す義教が、彼らの死を殊更嘆き悲しんだ気持ちもよく分かります。

…というか、道義ある正しい人物を重用する暴君なんて聞いた事ありませんがw

ホント、義教の評価は矛盾と誤認が多過ぎます。 知れば知るほどハチャメチャです。)

そして特に、前年から体調を崩しがちだった満済の事は、とても心配だったようで、

自宅で病床に伏す満済のところに、大名たちを伴って自ら赴いたり、

(※当時、将軍が自邸に訪れる事は『御成』(おなり)といって、非常に光栄なことでした。

ただし基本的には、酒宴の席を設けて大々的に接待する儀礼的要素が強いもので、

私的な来訪は、"特例" といえます。

例えば、義教に病気見舞いの来訪を受けた畠山満慶(=能登の畠山、満家の弟)はこんな感想を…

「生前面目畏入候」(生前にこのような栄誉、本当に畏れ多い。)『満済准后日記』永享4年6月24日 )

また、(病床の満済に)医師を遣わせたり、

諸社(諸々の神社)に神馬を寄進して祈祷をさせたり、

病状が回復すれば、医師に太刀と馬を送ったりと、まあ、すごいです。

でも、もっとすごいのは、その義教の懇意に対する満済の喜びようです。

『満済准后日記』は、政務に関する真面目な記述が多く、自身の感想は、あってもごく控え目なのですが、

その中にあって、異彩を放っています。例えば…

「予落涙外無他事」 (ただ、ひたすら涙が流れるばかり。)

「(…)眉目過分至、真実真実、言詞難及、無身所置云々」

((…満済の病気平癒の祈祷の為、義教が諸社に神馬を寄進したことを聞いて…)

身に過ぎる栄誉、本当に本当に言葉にならない、身の置き所がない。)

「公方様渡御、此大雨中長途遙々光儀、時宜趣、言詞更難覃、眉目過分此事此事、只落涙千行、

顔色體聊被御覧、直御悦喜之由再三被仰、忝不知手足舞踏」

(この大雨の中、遠路遙々公方様が見舞いにいらして下さった。

その御心は…とても言葉では表現できない。 過ぎたる栄誉とは正にこの事、涙が溢れて止まらない。

私の姿を御覧になられて、その喜びを何度も仰られる。

もう、有難くて有難くて舞い上がる思いだ… )

(『満済准后日記』永享6年3月18日、22日、4月15日、28日、6月3日、など)

…ちょっと、良い話過ぎますかね。

でも、極めつけは、永享7年3月27日の出来事。

諸寺社を参詣しながら、再び体調を崩した満済の病気平癒の祈願を続ける義教。

六条八幡宮を訪れ、さて立ち去ろうとしたその時、

浄衣に蜘蛛が降りてきたのを、「満済が直ぐにも回復する吉兆」だとばかり思って喜びます。

(※浄衣(じょうえ)…神事や法会などの際に著る、白い狩衣などの清浄な装束。)

その話を聞いた病床の満済も「落涙千万行ばかり也」…そりゃ、泣きますよね。

…でも、それから2か月半後、満済は帰らぬ人となりました。 義教の落胆はどれ程のものだったでしょう。

「日記が語る真実」

まあ、まだまだきっと見落とされているエピソードはあると思います。

みなさんも是非、探してみて下さい。

真名文(漢文)の日記は取っ付き難いですが、注釈の付いた物もあるし、

歴史学の書籍や『史料総覧』(HPのデータベースも利用出来ます)を参考にしながらだと、結構いけます。

その人の持っている価値観・先入観によって、史料の解釈はだいぶ違ってくるので、

やっぱり、自分の目で確かめるのが一番です。

(私の解釈も、かなりうさん臭い可能性がありますよw 中立・公正・真実第一を心掛けているつもりですが、

なんせ相手は中世の文章。 基本姿勢は「真名文は読むんじゃない! 感じるんだ!」)

何より、日記の全体を見通すことの最大のメリットは、

その行間から、当時の世界をリアルに体感できるということです。

抜き出された一文では、決して得ることの出来ないものであり、そしてそれは、遥かに真実に近いです。

(↑これは本当に、実際に手に取って読んでみて分かる感覚!

なんちゅうか、日記と比べると、教科書や概説書というのは(便宜上仕方ないですが)いわば "止まった歴史"

初めて日記を通しで読んだらきっと、「ああ、歴史って、生きてるんだ」と実感するはず。)

それに考えてもみて下さい。

何百年も前の日記が残されているなんて、奇跡にも近いと思いませんか?

本来なら、最大限の敬意と誇りをもって守り伝えていくべき貴重な宝なのに、

たった一言、例えば「万人恐怖」と言うたった一言だけを、

文脈から切り離し、本来の意味から外れたメージを植えつけてしまうなんて、

歴史に対する愚弄にも近い、もったい無い行為です。

この国の宝、この国の歴史、それらに向き合う時、私たちは知性と品性を失ってはならないと思います。

義教の悪評の出典として曲解されてしまっている『看聞日記』も、

一部のセンセーショナルな言葉だけが一人歩きし、

あたかも、それが全体であるかのように誤解されているのは、悲劇だと思います。

中には、穏やかな話だってあるんですよ。

『室町殿』の糸桜(=しだれ桜)が満開の頃、

義教が貞成親王を招待した日の酒宴と和歌会なんて、良いエピソードだと思います。

「一会之儀如法御快然也、不存寄参、祝着活計千万也」 (『看聞日記』永享8年3月9日)

(この会合では、(公方も)実にご機嫌で、突然の招きだったけど、本当ににぎやかで楽しいものだった。)

(※このように、直接義教と関わったエピソードでは、とても好意的な感想が記されているのが、

『看聞日記』の意外な(?)特徴です。)

貞成親王は皇族であるがゆえ、そう簡単に自由な外出が出来た訳ではないので、

(…その上、「天皇の実父だが自身は即位していない」という立場は、

「先例」を重視する当時においては、実は、制限の多い非常に難しい立場だった。)

そのような環境にあって、

厳し過ぎる義教の処分に、毎度泣かされる公家たちの嘆きを人伝に聞いていたら、

大きな恐怖心を抱くのも分かります。

しかし、その「恐怖」「薄氷を踏む時節」という言葉が、どの程度の意味で使われているのか、

それが筆者個人の見解なのか、それは義教に限ったことなのか、

(※実は、割りと穏健で公武に人気の有った義持にも、この表現が使われていることがある)

そういったものを、

その日記全体を見渡したり、同時期の他の日記と比較するといった、大局的見地から検討することこそ、

歴史研究の醍醐味であり、そうやって真実を導き出す過程に、歴史を学ぶ最大の楽しさがあると思います。

例えば、短気と言われる義教ですが、上御所(まだ未完成)に移ったばかりの頃、

造作奉行が「以外無沙汰緩怠」(めっちゃサボりまくり)で、注意しても聞かない…

処罰するべきだが、新居に越してきたばかりだから「御堪忍」(ぐっと我慢)した、

なんてエピソードもあるのです。(『満済准后日記』永享4年2月29日)

(※ただしその翌年、僻事(ひがごと)のあった5人の造作奉行に、ぶち切れてもいます。

(『看聞日記』永享5年10月20日))

しかしそもそも、

特殊な処分の事例に関して、その処罰が「過剰か?妥当か?」を判断するなら、

"当時の社会通念" に照らして慎重に行うべきであって、

勝手に現代の価値観で推し量ってしまったら、

それは真実を探る「研究」ではなく、主観的な「感想」でしかありません。

(※例えば、"儀式の場" で公方義教を「一咲」(=一笑)して所領を没収された公家について、

現代の考察では、「ほんのちょっと微笑んだだけで、(何の問題も無いのに)処罰された」と、

"一笑" の意味合いも "状況" も考慮せず、かなりバイアスのかかった解釈がされている事がありますが、

実際は、これについて貞成親王は、

「誠咲申者尾篭不思儀也」(笑うとは無礼だ。わけ分からん。)(『看聞日記』永享2年11月9日)

と述べています。)

また、侍女の密通(姦通)に対する罰が、

男は切腹・女は流刑ってのは、時代を考えれば(過剰かも知らんけど)異常とまでは言えないでしょう。

(なんたって、御所に祗候している女性ですからね。風紀の乱れは大問題です。

まあ、"還俗公方" ゆえ、姦通嫌い甚だしかったのかもしれないけどw)

(※祗候(しこう)…傍に仕えること)

そんな、密通厳罰記事の一つ、『看聞日記』の永享9年11月6日条では、

貞成親王も、「猥雑言語道断也」と感想を述べていますが、この日の日記には、他にも不思議な記述があって、

「千本殿比丘尼伊勢参宮下向、為狂気御所へ参、種々事共託宣、所詮悪将軍之由申云々、不可思儀事、風聞莫言莫言」

(狂気となった尼が御所に参じて、「お告げじゃー!お告げじゃー! 悪将軍!!」とか託宣してたらしい。

え、意味不明… まあ、噂(うわさ)だけど。秘密ね、秘密。)

…って、「悪将軍」って、そんなオチだったのかよ!

ここまで引き延ばしてごめんね! てへ。

もちろん、「実は義教は全然恐くなかった! 優しかった!」なんて言うつもりは微塵もありません。

ってか、あり得ませんw めっちゃ厳しかったのは事実でしょう。

そして、それでこそ義教です。

しかし、このイレギュラーな託宣での「悪将軍」という言葉(しかも不確かな風聞)を、

あたかも貞成親王の発言のように扱うのは、フェアなやり方ではないし、

(古来、「託宣」といえば八幡大菩薩だったので、

八幡宮神前での改まった神託だったのなら、問題になったかも知れないが。 …かつての「道鏡事件」みたいに。

ただしこれも、道鏡自身は、"道鏡失脚" を狙う政敵に嵌められかけただけっぽいけど。)

それどころか、

厳罰の事例のみひたすら列挙し、処罰の必要性も、その真意も探究すること無しに、

憶測すら交えて一向悪し様に曲解する行為には、もはや、歴史学に対する良心が感じられません。

それで描いた人物像に、どれほど真実が反映されていると言えるのか。

厳罰の事例と、そうではない事例との整合性を取りつつ、マクロな視点で私曲を交えず、

最も筋の通る仮説を模索していく作業が、真の歴史研究であるはずです。

(※例えば…御所で供される食事について、

ある日、給仕の者が「悪しくしたためた」ことが大きな問題となり、

「関係者数名が厳罰に処された上、さらに厳密な究明が進められて、

その他の給仕が起請文(誓約書)を書くに及んだ」

という、普通に考えたら複数人の共謀による「公方の御膳への、毒盛り事件」

の可能性が想定される事件について、

「食事がちょっと不味かっただけで、給仕を流罪&処刑した(笑)」

とかいう考察がされてる事があるんですよ?

たった一日だけ食事が不味い、って…かなり無理のある考え方かと。

さすがにこれは、学問に対して不謹慎すぎる…

(『看聞日記』永享10年正月9日)

あと、「湯起請」(ゆぎしょう)という、古代から続く中世の神判法があるのですが、

これは、訴訟や相論の当事者が、

神仏の前で起請文を書いて嘘偽りの無いことを誓った後、熱湯中の石を取り、

そのヤケドの有無で、当人の発言の「真か嘘か」を判定するもので、

(※古来、「嘘をついているものは、神前の湯で手がただれる」とされていた)

当時は、広く行われていた方法なのですが、

(※特に、地下(民衆、農民)の間での、土地の境界線の紛争解決では一般的だった。

多くの人々が関わる問題で、最も円滑にみんなを納得させられる方法でもあったので。

例えば…『看聞日記』永享8年5月19日、21日、24日他、近江国の百姓の相論)

だがしかし、この「湯起請」について

「こんな迷信めいた訴訟の判定法を信じるなんて(笑)しかも残酷だし(笑)有り得ない」

とか、義教への非難のつもりで、

中世の神判法を、思いっきり "現代の価値観" で評価してるものもあったりする訳で…

(※当時と今とでは、根本的な道徳観に関しては普遍性が認められる(ほとんど変化が無い)のですが、

当然のことながら、文化的な価値観は大きく違います。)

ってゆーかこれはむしろ、

当時の幕府の奉行人や、在地の民衆たちや、

それを当然に受け入れている貞成親王への、かなり失礼な侮辱になってしまうのですが…

(※しかも、あくまで「慣習として一般的だった」というのが実態で、盲信していた訳ではなく、

神前でけじめを付ける事自体に重点が置かれていた印象を受けます。

ちなみに、この時の湯起請では、当事者双方に全くヤケドが現れなかったので、

「両方とも道理(勝訴)ってことなの?不思議…」と、貞成親王は首をかしげています。

このように、熱湯と言っても、必ずしもヤケドが出来るとは限らず、

この結果を受けて、その後さらに幕府で真剣な審議が続けられました。

…ところで、まあこれは私見ですが、義教はどうも、

結果が分かっているような事件や、両成敗のような相論においては、

訴訟の迅速化を図る為に、「湯起請」を上手く利用していたような印象を受ける…うーんw策士。)

という訳で、

ここまで全員大真面目!ふざけてる奴ゼロ!!

当時の社会慣習を、(それとはかなり異質な)現代の価値観で考察するのは、

歴史学では、意味の無い行為だと思います。)

「尽くした誠意」

…やや話が逸れたので元に戻しますと、

貞成親王が義教のことを個人的にどう思っていたのか、それを推測するのは難しい所ですが、

正長元年(1428)7月28日の「貞成親王の王子彦仁王の践祚」、すなわち「後花園天皇の擁立」は、

義教の指揮のもと、満済や当時の管領畠山満家との「絶妙な連携プレー」によって実現したものなんですよ。実は。

当時は、義教(この時はまだ義宣)が還俗して未だ数ヶ月、

今上の称光天皇の病状の悪化、鎌倉公方と密かに通じる南朝勢力…と、

かなり緊迫した状況下にあって、義教の手際の良さが光る一件でした。

(※この辺の「皇統に関する事」は、色々込み入ってて微妙なので…各自検索してくれ、すまんw

伏見宮家の貞成親王は、後花園天皇(=彦仁王)の実父ですが、自身は即位してはいない、という事と、

3代目義満の代に実現した「南北朝の合体」後も、南朝は勢力回復を目指していて、

幕府の反対勢力と連携する傾向があった事(※この時期の南朝勢力を便宜的に『後南朝』と呼びます)、

共に北朝の系統である称光天皇・後小松上皇と、伏見宮家の間も、

色々とこう、ぎくしゃくするものがあった、

…って、とこでしょうかポイントは。 つまり大変なんだよ、色々とな、うん。)

じゃあ、ある意味、義教は恩人とも言えるのでは?…という捉え方もあるかも知れませんが、

まあ、こういう事は「神慮」によるものという考え方が主流ですし、

皇位の安定は第一に天下の為であり、義教も公方として当然の責務を果たしたまででしょう。

(ただし、"後小松上皇の諒闇" に対する考え方とか、"東洞院の貞成親王の新邸" の事とか、その他諸々、

義教の伏見宮家に対する配慮や懇意は、かなり特別なものがあったのは事実です。

(※この辺の事は、

「12 室町幕府の『応仁の乱』― side by side ― 中編「その君臣の永遠」」で、

もう少し詳しく言及しています。 要するに義教は、

後花園天皇の御実家である伏見宮家を、なんとか盛り立てようとしていたのです。

実は…当時の公家社会の常識や先例では、これはかなりチャレンジャーな不可能に近い問題だった。)

上記の2つも、

「先帝の遺勅」と「今上への忠誠」という、板挟み状態の非常に難しい問題であり、

ある意味泣けるほど義教は誠意を尽くしているのですが、

それすら背景を考慮せず、「伏見宮家への冷遇」などと180度逆の捉え方をされてる事すらあって絶句w

むしろ、ここまで朝家に尽くした将軍は、歴史的にも稀なのに。

(※例えば…

伏見宮家の所領である「尾張国の熱田社領」からの年貢がすっかり滞り、

困った貞成親王が三条実雅(三条尹子の兄で義教の重臣)を通して相談したところ、

その直後から、熱田社からの年貢が次々と届き、あっという間にひと月で皆済。

これは結局、義教から厳密な仰せ付けがあったからだったそうだ。

(『看聞日記』永享7年2月24-25日、3月いろいろ、4月3日) )

ちなみに、

伏見宮家と義教との交流は、貞成親王をはじめ、

室(妻)で後花園天皇の生母の南御方、御子息の貞常王や王女の入江殿…など、

義教の正室の三条尹子も交えた、家族ぐるみの関係です。

(※特に、南御方と三条尹子は仲良かったようです。

しかも三条尹子に関しては、かなり「良い話」がありますが、まあいずれまたw)

進物のやり取りは日常的なものではありましたが、ただ、

なぜか、義教がその6月に世を去る嘉吉元年(1441)は、

年始から貞成親王一家のもとに、いつにも増して進物が届いていて、

「今春連々御芳志殊喜悦、祝着無極」

(今年は新春から引き続くご親切、本当に喜ばしい)(『看聞日記』嘉吉元年3月12日)

と、貞成親王は感想を記していますが…

なにか、義教は自分の死期でも悟っていたのだろうか、と思えて泣けてくるw

それからもちろん、

伏見宮家出身の主上、後花園天皇への忠誠は賞賛に値すると言っていいレベル。

(それゆえ、後花園天皇からかなり厚く信頼されていた。 ←ここ、重要!追って小出しで詳述します。)

というか基本的に、

天皇への義教の対応は、非常に真面目で一生懸命です。

後小松上皇も義教の頑張りを認めて、褒めているんですよw

※参照…『満済准后日記』『建内記』『看聞日記』の各記述。)

確かに、正直言って、貞成親王に関しては、

義教の誠意は、遂に最後まで理解されることはなかったのかも知れませんが、

(義教からの進物が届くと、毎度その芳志に喜ぶ反面、

しばらく間が空いたりすると、何かあったのでは無いかと強い不安と恐怖を感じていたらしい…)

ただ、義教は誠意を尽くしこそすれ、個人的に恨まれるような事はしてないので、

そうすると、『看聞日記』で、暗殺された義教の死が「犬死」と表現されている事に、

疑問や違和感を覚える方もいるかも知れないので、

一応、次の記述を参考に挙げておきます。

これは、周防・長門他(山口県から九州北部)の守護であった大内盛見が、

九州で不慮の死を遂げた時の記述なのですが…

「名将犬死之條、殊不便不便、公方殊無念之由有御沙汰」

(名将がこのような無益な死に方(犬死)をするとは、本当に気の毒だ。

公方も殊更口惜しく残念がっているそうだ。) (『看聞日記』永享3年7月16日)

とあり、

「名将」と称える大内盛見に対しても「犬死」という表現が使用されているのです。

つまり…「犬死」とは基本、"無益な死" という意味ですが、

当時は、侮蔑の感情を伴うかどうかは、場合によったのでは無いかと。

(…まあでも義教の場合は、

少なくとも同情はしてないだろうな、とは思いますがw

実際、「暗殺者の赤松側」に支持的な印象を受けます。

ただ、後花園天皇は義教の死を深く悲しまれた上に(※参照『建内記』いずれ詳述します)、

この後なんと、その御身が危険にさらされるという歴史的大事件が起きてしまうので、

義教の死は、決して喜べるものではなかった(というか、大きな損失だった)のは事実です。)

(※この様に、今と昔とでは「言葉の意味」が異なる場合があるので、当時の日記を読むときは注意が必要です。

例えば…

「不審」は、 疑問に思うこと、疑わしく思うこと。あいつあやしい…と言うより、純粋に「?」という感じ。

「言語道断」は、悪い意味だけでなく良い意味でも使います。言葉に出来ない程素晴らしい!ということです。

「時刻到来」も、良い意味・悪い意味の両方で使います。

「迷惑」は、迷い困って途方に暮れること。人から嫌な事されてムカつくことではありません。

「不便」は、 "ふびん" と読み、不憫のことで、不便(ふべん)ではありません。

「談合」は、単に "話し合うこと" であって、別にやましい意味や違法性は伴いません。

「歓楽」は、病気を意味する "忌み詞" です。 …などなど。

上述した「切諫」も、折檻=体罰と捉えてしまうと、「え、大の大人を叩いて説教するの? やだサイテー」

などと、いらぬ義憤に駆られることになって、損をします。 気を付けましょう。

それから、意味が取り難い言葉もあって、

「生涯」は、生害(=自害、切腹)の意味であることが多いのですが、

「一生に一度あるか無いかの一大事、命懸けレベルの大変な事態」 という意味でも使われます。

「述懐」は、不満・愚痴を述べることと訳されがちですが、本来は「心中の思いを述べること」であり、

憂いや愁嘆といった悲しい心中である場合が大半です。 その都度、文脈から慎重に判断しましょう。)

「途切れた明日」

さて、嘉吉元年(1441)6月24日の義教の最期の日は、

鎌倉の「結城合戦」が終結した2か月後に訪れました。これを『嘉吉の変』といいます。

この頃、畠山持国が家臣の画策で家督を改替され、また、富樫教家が上意に背いて出奔、

さらに、1年程前には大和国で一色義貫が武田信栄に、土岐持頼も伊勢国の長野勢に討たれるといった事件があり、

赤松満祐・教康父子が、自身に危害が及ぶことを避ける為という名目で、

"義教殺害" を計画したのです。

それは、関東の戦乱落居の祝賀会を装って、自邸に義教を招いての犯行であり、

偽りの宴の席は、一瞬で血と炎に包まれたのでした。

(しかし当然ですが、将軍暗殺で、むしろその命運は完全に絶たれることになります。

播磨国に下った赤松一族は、幕府の大名連合軍によって誅伐され、その後長い「没落の時代」に入ります。

他の大名たちも、将軍殺害を歓迎してくれると思ったのか、単独での勝算があったのかどうかは…謎です。

(※ただし、この暗殺を "教唆した者" に注目すると、どうやら謎が解けそうです。

真相はかなりとんでもないですよ。ってか腹立たしいよ、マジでw

…ま、この続きは次ページ「 6 室町幕府の後半戦へと続く道「嘉吉の真相」」で。)

ちなみに、この凶行に及んだ背景については、

義教が「赤松を討伐する」とか、「赤松の守護職を改替する」といった "噂" が、以前から巷で囁かれていて、

それを赤松が信じて逆恨みし、先手を打った…と言われているのですが、

しかし、噂が聞かれ始めた永享9年以降も、赤松満祐は普通に幕政に携わっているし、

(※例えば、『看聞日記』永享10年9月12日など。)

赤松満祐邸への義教の御成も度々行われています。

(※例えば、『建内記』永享11年6月12日、23日など。 ほか色々。)

その凶行の当日も、義教は何ら警戒した様子が無かったことから、

これらはあくまで、噂の域を出ない "虚説" だったと思われます。

だいたい、赤松に「味方した大名がいない」という時点で、さらには、

犯人のみの誅罰ではなく、「一族家臣の全没落 & 全領国没収」となった事実からも、

同情の余地や正当防衛が認められるような事件ではなかったということ、推して知るべしです。

…つまり、「噂が人を殺した」ということになりましょうか。

心なき噂は人をも殺す。 時に命は、言葉よりも軽く儚く散っていくのです。)

当時、「結城合戦」の落居に皆が安堵する京都では、大名の家々で公方を招いての祝賀会が続いていて、

その日も、何の疑いもなく義教は、諸大名が同席する赤松邸に訪れたのでした。

祝宴のただ中で、それは一瞬の出来事で、乱入してきた武士たちに断ち切られたものは、命だけではなく、

刀を取って立ち向かう者、ただ逃げ行く者、あまりに残酷な速度で、すべては崩れ堕ちました。

この突然の惨事にあってなお逃げず、

引き出物の太刀を取って戦った公家の三条実雅、腕を失った細川持春、

そして命を落とした山名煕貴、京極高数、大内持世、走衆の市三郎、遠山次郎、

彼らの名を、ここに刻みたいと思います。

(※三条実雅は、義教の正室三条尹子の兄。 走衆は、将軍の外出時に警固を担う近臣です。)

特に、大内持世は、暴漢に立ち向かって深傷(ふかで)を負い、1か月後に自邸で息を引き取ったのですが、

死の間際に彼は…、

「普廣院殿薨御之砌、切腹者可揚名歟、但遺言云、其時雖可奉御供、為亡大敵憖逃去了、而不存命無念事也」

(公方様が亡くなられた時、

切腹して御供仕(つかまつ)り、名を揚げるべきだったのかも知れないけれど、

それでも立ち去ったのは、大敵を討たねばならなかったからだ。それなのに、果たせず死ぬのか… )

(『建内記』嘉吉元年7月28日)

そして、

「葬儀はいらない、埋葬して遺髪を九州に送ること、家臣は一人残らず播磨国に発向し、

必ずや赤松を誅伐するように、それを(死にゆく自分への)第一の芳志としてくれ」 (同上)

そう固く言い遺して去りました。 (※芳志…ここでは、家臣からの主君大内持世への思い)

『嘉吉の変』では、我先にと逃げる大名ばかり注目されますが、

こんな風に、武士としての、どこまでも真っ直ぐな信念を持った者もいたのです。

本来、名を重んじる武士としては、主君を追って切腹するのが常道、

討たれた主君を置いて逃げ去る行為は、武士としては最大の恥辱です。

しかし大内持世は、主君の為に、その仇を討つ為に、自らの名を穢す道を "敢えて" 選んだのです。

こんな覚悟が出来る者は、はっきり言ってそういないでしょう。 (※もちろん、自ら好んで名を捨てた者は除く。)

そして死に際しても、自分の為には何ものも求めず、家臣の忠義のすべてをも、主君義教に捧げたのです。

賞賛して余りある、日本一の武士の最期です。

(大内家については、大内盛見(もりみ)大内持世(もちよ)ともに義教の厚い信頼を得ていましたが、

持世の後を継いだ大内教弘(のりひろ)の子の大内政弘(まさひろ)、

そして次代の大内義興(よしおき)も、実に素晴らしい武将です。

みんな大内さんスルーし過ぎ!ってことで、

このサイトではめっちゃ推していきますので、よろしく。)

「義教が目指したもの」

この後、幕府では管領の細川持之が中心となって、

義教の遺子から将軍後継者の決定、赤松退治の戦略、かつて義教に処分を受けた者の恩赦…

などの政策が、諸大名によって取り沙汰されていきます。

(※この「恩赦」については、

当時は「代替わり恩赦」というものが社会通念として存在していて、

他の代(例えば義持→義教)でも見られるあくまで慣習的なものであって、

別に、管領が "天使のように優しい特別な人格者" だった訳でもなければ、

「義教の政策の否定」を意味するものでもありません。 間違ってそう書いてあるものもあるけど。

…参考にするならお勧めは↓

【榎原雅治『室町殿の徳政について』(国立歴史民俗博物館研究報告 第130集 2006)】

それと、【石原比伊呂『足利義教と義満・義持―朝廷行事における行動の分析から―』

(『歴史学研究』NO.852 2009年4月)】…の最後のとこ )

さて、公家たちの恩赦に関しては、その処分が「出仕(御所への出勤)停止」や、

「経廻(御所の出入り)停止」などが主だった為(『薩戒記』永享6年6月12日)、

さしたる問題もなく、すぐに復帰出来たと思われます。

しかし、これが武家となると…。 彼らは武力を持っていますからね、

恩赦の宣告が為され上に、確たる上意が存在しない(7代目足利義勝はこの時まだ8歳)となったら、

強引に実力行使で、かつての地位を取り返しに来ないとも限りません。

つまり、恩赦の慣例といえど、この "非常事態" においては、安易な方針転換は危険すぎるのです。

ただし、大名で唯一、ほどなく復帰した畠山持国に関しては、

幕府の意向に配慮し、互いに連絡を取り合いながらの穏健なものだったのですが、

それでも京都では、「家督奪還のために洛中に攻め入ってくる!」なんて噂が流れて、

公家たちは軽くパニくっていたようです。

(※畠山持国にとって、この失脚はあくまで家臣の画策であり、

幕府に対して怨みもなければ、敵対する意志も無く、彼は当時京都を退く時も、実に穏当だったんですが。)

若狭国(現在の福井県南部)で一色義貫の遺臣が蜂起したときは、

幕府はこれを許容せず、現若狭守護の武田信賢が出陣、

さらに近隣の武士たちにも合力の幕命が下されて合戦となりました。(幕府方の勝利)

(※一色義貫(と土岐持頼)が、義教から誅伐の対象とされた原因としては、

明確な詳細は不明ですが、

「関東や南朝と組んで謀反を企てた?」 という憶測がなされています。

おそらくは、この3年程前に、僧侶だった義教の弟・大覚寺義昭(ぎしょう)が逆心を起こして、

「南朝方の人物と共に京都から出奔した事件」

との関わりを疑われたのだと思いますが…

(※この大覚寺義昭事件は、貞成親王が、「為世恐怖」(世、恐怖す)と述べているように、

皇位の危機を伴った大事件で(『看聞日記』永享9年7月14日、16日、20日、30日、8月3日)、

義教も解決に執念を燃やした。 後花園天皇に対する義教の忠義を鑑みれば、

南朝方と通じた者に極めて厳しい制裁を断行するのは、当然と言えます。

(ただ、義昭(ぎしょう)が自発的に謀反を画策したのではなく、

何者かに讒言を吹き込まれた結果のような気がします。)

そして、一色の一族は、関東にも大覚寺義昭事件にも関わりがあったらしい。

(『看聞日記』永享10年7月25日、10月18日)))

ちなみに、『応仁略記』の記述を信じるならば、

一色・土岐の誅伐が計画されたのはこの3年前で(ちょうど大覚寺義昭が出奔した頃)、

しかし、その原因については、

「両人(=一色・土岐)共に(幕府に対して)背き果ぬる」とか、

「憚りがあるので詳しくは記さず、でもみんな知ってること…」とか、

なんだか煮え切らない書き方です。 まあ、軍記物なので、あくまで "参考" までに。

(※ただし『応仁略記』は、成立年代が早く既述も独自で、史料価値は高い。)

…かつて、あんな騒動起こした一色、

以来10年、普通に幕府の一員として活躍してたのは事実ですが。うーん。)

また、加賀国(現在の石川県南部)に関しても、

管領細川持之は、(義教の方針を引き継いで)現守護富樫泰高をそのまま支持し続けましたが、

後に畠山持国が、上意に反して没落していた富樫教家の支持にまわったことで、

ちょっと…いや、だいぶややこしくなります。(つまり、各々管領の支持を得ての武力衝突です。)

さらに、大和国や関東に関しては…

ああ、折角義教が平定したのに、と遠い目をしたくなることに。

なんだかんだ言って、秩序維持の為には、厳密な上意って必要なんだなぁ…と思わせてくれる、そんな状態。

第一、義教は、無意味に大名を粛清しまくってた、なんてことじゃ決してなくて、

規律を正す為に厳粛な成敗をしていただけですからね。

(例えば、大名の守護職の改替については、

義教が守護に求めるものが才覚や人徳、正しい分国の統治であった事を鑑みれば、

それが満たされないとなったら改替が為されるであろう事はむしろ必然なのであって、

それを無理にでも「大名の弾圧・弱体化を目的とした恣意的な行為」と解釈したいなら、

一次史料の記述を一部 "無視" しなければならなくなりますが、

しかしそうなったらもう、歴史学とは呼べません。)

もちろん、厳し過ぎるところがあったのは否めませんが、

「厳密の沙汰」と言われた義教の裁許の "良い面" を、軽視すべきではありません。

大和国や関東、その他遠国の紛争に至っては、向こうから問題がやって来た訳で、

それに全力で対処して、そして結果も出しているんです。

楽な仕事ではなかったでしょう。 孤独に耐えなければならない日々もあったと思います。

それなのに、暴君だ! 悪政だ! 恐怖政治だ! と言った類の、

理論より感情を優先させた学術的慎重さに欠ける解釈が罷り通っている。

なぜ、「快楽で無実の人々を裁いていた」などという有りもしない虚構に踊ってしまうのか?

まるで義教の吊るし上げ自体を目的としたかのようなその解釈には、

もはや、"真実の探究" という純粋な知的好奇心を見出す事が出来ない。

"世を正す" という仕事が、きれい事で済む問題ではないのは当然です。

秩序を保とうと思ったら、エネルギーが必要なのは自然の法則じゃないですか。

ほっとけばこの世はカオスです。 エントロピー増大しまくりで「世紀末だヒャッハー!」どころじゃなくなります。

みんなが、モヒカンにしなくてもいいように、トゲトゲ肩パットを用意しなくても済むように、

ただその一心で、厳密を貫き、汚れ役も厭(いと)わずやって来たのです。

基本的に、理非の判断は律儀なまでに正しい人だったんです。

秩序の為には、"優しさ" よりも優先しなければならないものがあることを知っていて、

たとえ憎まれようと、厳しくあるべきという "公方の役割" を理解していて、

規律というものが、僅かな綻(ほころ)びから簡単に弛緩していくものであることを弁えていて、

その上で公家だろうが武家だろうが容赦なく断罪したことが、そんなに間違っていたのでしょうか。

理非を糺(ただ)す裁断ですら、悪だと非難されるなら、

この世に秩序はいらないと、非道が自由にのさばるべきだと、それが本当に人々の幸せだと、そう言うのでしょうか?

ただ私欲に走ったり、既存の社会を見境なくぶち壊して、乱暴な改革を進めたりもしていません。

義教の厳しさは、欲望のままに世界を好き勝手に破壊する魔王や覇者のそれとは違うのです。

神仏や先例を重視したり、荘園を押領する武士を制したり、むしろ極めて保守的で、

健気なまでに秩序を愛し、孤独なまでに非拠と対峙し、その命すら削って理想を追い続けたのです。

それなのに「万人恐怖」というフレーズを、

背景から切り離していいように拡大解釈し、「弱者を虐げていた!」とまで言われる。

仮想の弱者を庇(かば)い、悪に仕立てた公方を叩く 、それは正義のつもりなのか?

利権をぶった切り公正を重視する義教の訴訟こそ、弱者を救う正義の剣ではないのか!

事実を軽視した "偽善史観" は、美しくも何ともないし、

かつてのこの国の武士の如く、道義を貫く為には厳しさが必要である事を知っていれば、

義教の信念の正しさを理解出来るはずです。

それなのに、優しいだけの世界を夢見る現代の思想は、義教を罵って憚らない。

厳しさの上に成り立つ道義ある社会の尊さを、それを知る武家の魂を、人は忘れてしまったのか?

『満済准后日記』や『建内記』など、多くの一次史料が残っているのだから、

憶測や願望ではなく、実証的な研究・考察が最優先されるべきなのではないでしょうか。

義教の処罰は、その大部分が「幕府」への出仕停止、出入り禁止であって、

その間も廷臣である公家は基本、「朝廷」には出仕するように言われているし、赦免も度々していて、

流罪や処刑はあくまで限られた例でしかなく、

とてもじゃないが、粛清だとか恐怖政治だとか言える様な規模ではないのです。

だから実際は、

道徳を大きく外れたフィクションのような暴君エピソードなんて探しても出て来ませんし、

「近臣ぶった切るような殺戮好きだった」なんて証拠もどこにもないのです。

(たとえ、そんな不確かな "うわさ" があったとしても、死が "穢れ" だった当時、

御所中で自ら手を下して平気でいられる、なんてことは現実的にあり得ません。

これについては、下記参照↓)

もし極端な話を聞いた事があったとしたら、その元ネタは後世創作された「軍記物」です。

『嘉吉の変』なんて「軍記物」では、

「赤松邸に鴨の子を見に行った」とか、暗殺の原因は「男色」とか、

なんか、かなり適当な話になってます。 (※しかもこれは、赤松側の人物が書いた軍記です。)

やたら残忍性や色欲、不道徳さを強調した嘘っぽい話は、

たいてい書き手の利益のために、相手を貶める目的で創作されたものなので、

"そういうもの" だと分かった上で楽しみましょう。

つまり、「嘘を嘘と見抜ける人でないと、軍記物を読むのは難しい…」ということですw

(※上記の補足。

一次史料における義教の話で、唯一けったいなのは、

公家の西園寺公名の日記『公名公記』永享10年7月22日の

「武家去十三日以金杖被敲害座右痴女云々、未曾有事也」

(公方(=義教)が今月13日、金杖で侍女を敲(たた)き害したそうだ。前代未聞の事である。)

という伝聞ですが、さて、

「金杖」はおそらく、鞘に収まった状態の刀、「座右の痴女」とは失態を犯してしまった侍女、

「害す」とはこの場合、傷つけるではなく殺害するの意味、という訳で…

この記述だけで、

「義教は、侍女を敲き殺した!!」

とか、短絡的に飛び付かれていることがある訳ですが… うん、まあ落ち着けよ、と言いたいw

冷静に考察すれば、それは有り得ないことがすぐ分かるのです。

なぜなら、

まず、もし本当に御所で殺人事件が起きたとしたら、「一ヶ月、幕府は機能停止します」。

これは、「触穢」(しょくえ)と言って、「穢れによる謹慎期間」を設けなければいけないからで、

この期間中は、幕府は完全出入り禁止、義教も外に出られないw

当時の例を挙げれば、『看聞日記』永享9年6月16日の、

「前日に相国寺で喧嘩があり、仏殿で僧が殺害された為、

寺中触穢30日間、すべての僧は他所へ外出禁止! 相国寺への外部の人間の出入りも禁止!!」

という話や、また、

『看聞日記』永享9年4月3日、4日では、

「相国寺で殺人事件があり、その子細を義教に報告する為、

相国寺の僧が御所(幕府)に駆けつけたので、

義教まで触穢30日間の道連れとなってしまった」 (←穢れは、触れた者に "移る" のです)

という、嘘みたいな話もあったりしてw、

当時は、犬の子が生まれただけで「産穢」となって、行動に制限が加えられたくらい、

「穢れ」に関してはシビアだったのです。

(※例えば『看聞日記』永享10年8月30日)

という訳で、

この時はどうなったか―――公方自ら手を下したとなれば、触穢3万日かっっ!? と思いきや…

半月後には、八朔(はっさく)の行事で、普通に人々が御所に出入りしています。

(※『看聞日記』永享10年8月1日、3日。

八朔とは、旧暦の8月1日のことで、この日に贈り物を贈答し合う慣習があった。)

全然、触穢じゃ無い!!www

ちなみにこの事件、『看聞日記』ではどう書かれているかと言うと、

「今日は、公方から(お盆の)灯篭が届かなかった…なぜ?? と思ってたら、

昨日(13日)、侍女の事で機嫌を損ねて、寺の方にも灯篭を贈ってないらしい。」

(『看聞日記』永享10年7月14日)

と、妙にあっさり。 触穢も無ければ人が死んでもいなさそう。ぶち切れたのはガチそう。

そもそも、もし「侍女殺害」が、噂でなく事実なら、

京中に知れ渡る大スクープであって、『看聞日記』に人々の口ずさみが連日綴られているだろうし、

例え関係者に口外を厳禁しても、「触穢」の問題があるので、隠し切れるものではないのです。

ところで、上記の2つ目の相国寺事件では、

翌日、事件の意外な真相が明らかになるのですが、それは―――

「実は、僧が殺害されたというのは虚説で、彼は中風(病気)で倒れただけで死んじゃいない」

って、なんだそれwww

どんだけ迷惑な勘違いなんだよ! 触穢した義教の一日を返せ!!

とまあ、このように、

当時の世間の風聞(風説、浮説)の信憑性は、わりとネットの噂レベルだったりすることもあり、

後で「虚説」であると判明する場合が、実は結構多いので、

日記を読むときは、きちんと前後も含めて読むことが重要です。

…という訳で、

義教とは言え、さすがに人殺しちゃいない。…というお話でした。)

まあ、訴訟の公正さへの熱意を見ても分かる通り、

道理を重視し過ぎて、見逃されてもいい非まで断罪してしまってた感は、大いにあると思います。

それでビビられていたのも事実でしょうし、

人間の不完全さというものを顧みず、完全な正義を突き詰め過ぎて、人々が息詰まってしまった部分もあるでしょう。

しかし、「将軍絶対を志向して大名の粛清・弱体化を図った」というのは矛盾が多過ぎます。

だったらなぜ、こんなに諸大名の意見を求めるんだ?

なんでこんなに公平・公正を重視するんだ?

その権力抑制が目的というなら、なぜ、分国の政道に励むように奨励したり、

大名家の家督候補に、才能や人徳、家臣の支持があることを重視するのだろうか?

管領は重職だといって辞退しようとする斯波義淳を、必死に引き止めてまで就任を懇望したのは、

管領が「公方を支える、幕政に不可欠な存在」だと認識していたがゆえなのではないのか?

そもそもこの時期、抑圧が必要なほど突出した大名って居たか??

…と、謎が謎を呼ぶ、謎スパイラルです。

つまり、既存の評価(非道な独裁、暴君)では、史料を漁れば漁るほど、理論破綻してしまうのです。

将軍と管領や諸大名を、対立的に捉え過ぎる見方にも問題があるでしょう。

もちろん、故意による誤解釈なのではなく、

「万人恐怖」「薄氷を踏む」と言った強烈な言葉に圧倒されて、以後、そのイメージで硬直してしまい、

それ以上の真相究明が放棄されてしまっただけなのかも知れません。

しかし、ほんの少し視界を広げれば、いくらでも相反する事実が溢れているのです。

史料の分析における精度と深度が甘過ぎると、言わざるを得ません。

大名を粛清して将軍専制? …いや違う、義教が目指していたものは、

上意を頂点に諸大名が参加する、バランスの取れた "俺らで幕府" であったはずです。

(これらの事については、とっくの昔に、

上に紹介した10年ないし20年前の論文によるボディーブローが、きれいに決まっているはずなのですが…

やはり、人口に膾炙するまでには相当な時間がかかるのでしょうか。残念でなりません。

…といっても、実は更にもっと前から、

義教の諸政を専制的だと断定してしまうことには、疑問が呈されていたんです。

しかし「万人恐怖」というフレーズの呪縛はそうそう解けなかったようで、

遠国政策も、諸大名との関係も、朝廷との関わりも、文化面でも、

あらゆる研究で、歪んだ将軍像をもとに、考察が為されてしまってきた感があります。

(文化面に関しては、はっきり言って文化への理解や保護・育成にかける情熱、貢献度は、

『東山文化』で賞賛される8代目足利義政を、"遥 か に" 凌ぐと思われます。

なぜなら義教は、個人で楽しむ為ではなく、国の文化を「育てる」という大局的な目的意識を持っていて、

その意味では、日本文化を最も愛した将軍と言ってもいいくらいですが、

ま、この辺も、「私情で誰々を冷遇した!贔屓した!」とか、

「文化を政治利用してた!」」とか何とか言って、正当に評価されていないんだけどね!

なんてこったww)

まあ、私から見てもこの人は軽く「ぶち切れすぎだろ、おいw」とは思いますが、

(なんというか、罪の大小問わず、「おい、そこはスルーする所だろ」的な不義にすら容赦ないw

「どこなの! どこでスイッチ入っちゃうの!」とは、みんな思っていたに違いない。)

しかし、数百年前の史料から、会ったこともない人間を精神疾患だと診断してしまうのは危険だと思います。

そんな神業が為せたら、それはもう時空ドクターです。

時空ドクターでもないのに時空診断を下そうものなら、自身の精神疾患を疑うべきです。

何より、その時空カルテをもとに研究が進められ、

「まあ、サイコパスさんのやる事だから…」という先入観で考察が本質から外れてしまうのは、

本当に残念で仕方ありません。

でも嬉しいことに、近年では、「あれ、義教の政治って、実はかなりまともなんじゃね?」

という風潮が出来つつあるのもまた事実。

例えば…(簡潔な要旨ですが)

【丸山裕之『足利義教と朝廷ー「恐怖之世」の再検討ー』(駿台史学 第136号 2009.3)】

おおおーーーっっ!! 核心に迫りつつあります!!!

天下を見据えた大局的政治センスは抜群なのに、身近な事でぶち切れ過ぎなのが玉にキズ。(いや、致命傷)

といっても、公家に対する処罰(幕府への出仕や出入り禁止。別に殺しまくってなんていない、

しかも赦免もしょっちゅうしてる)は、

朝廷周辺の社会秩序の、規律強化の為でもあったんです。

(この時代、基本公家はルーズw 義満や義持もけっこう怒ってた。

朝廷がゆるゆるでは、天皇に対して非礼ですからね。)

そんな "あるべき厳しさ" さえ評価されずに、ひたすら残忍だと非難され続ける義教…泣けてくるw

そもそも、出仕停止や所領没収なんて処罰は、普通に義教以外の将軍も…ってか、

歴史上、どの時代も一般的に行われて来た事だと思うんですが、

何で義教について "だけ" は、「厳しさ」を「残虐性」に摩り替えて論じられているんでしょうか?

そのダブスタはなんか意味…あるんだろうか。

しかも、やたら冷酷で非人間的な人物のように思われている節がありますが、

実際は、人との交流をとても大切にする将軍で、忙しい日々の中(義教はホント良く働く将軍だったw)、

それでも日常的に部下との雑談の時間を設けて楽しんだり(※1)、

また、当時は将軍に何か慶事がある度に、人々が『室町殿』へ祝賀に訪れ、

進物(主に太刀)を贈る事が慣例となっていたのですが、

義教は、外様の(=主従関係に無い)公家や僧侶からのこの太刀の進上を停止するのです。

理由は…

経済困窮者が、贈る太刀が無くて『室町殿』に来られなくなってしまうのが不憫だから(※2)。

つまり、「手ぶらでいいから、みんな『室町殿』に来てね!」って事です。

(※1…【高橋康夫『室町幕府将軍御所の壇所――雑談の場として』

(『traverse1 Kyoto University architectural journal』2000.6 )】、あと『満済准后日記』も。

※2…『建内記』永享2年7月28日 )

ちょっと、意外でしょうかw でもこれが真実なんです。

こんなにも世に尽くし、一途に正しさを追い求めた将軍、後世なんでこんなに叩かれにゃならんの?

…ともあれ、特に、朝廷関係と文化面での真面目な姿勢が再考されるといいな、と今後に期待しています。)

もちろん、怒るとめっちゃ恐い人であっただろうことに疑問はないので、

良い奴エピソードの多さや、正室や上臈(御所に仕える身分の高い女性)の病を気遣う様子や、

さらに、貞成親王や入江殿(貞成親王の第一王女)の病状を何度も尋ねて心配し、薬や医師を遣わす心遣いなど、

その誠実さから、"優しい" とか言っちゃいたくなる事もありますが…一応、それは我慢して、

(まあ、ズコーとなっちゃうエピソードもあるけどw)

やはり、"厳しい" が、一番正鵠を得ていると思いますが、

この厳しさ、他人だけでなく、自分にも向けられていたようです。

「延暦寺のこと 2」

さて、ここでちょっと、「延暦寺の騒動」の顛末について、さらに考察を加えたいと思います。

永享5年(1433)に始まった延暦寺の僧兵の蜂起、一進一退を繰り返し、年末には一応の解決を見るも、

翌永享6年、再び僧兵らは暴挙に出ます。

しかも今度は、鎌倉公方と内通して義教の呪詛を行うという天下転覆コース。

(このように、鎌倉公方は、京都の幕府の反対勢力(後南朝や延暦寺)と連携して、揺さぶりをかけていました。)

義教は、近江守護の六角・京極を派遣して制裁を加えますが(近江国:今の滋賀県)、

それに対抗して僧兵たちは、神輿の動座、さらには延暦寺の根本中堂に立て篭もって、

「坂本に軍勢派遣するなら、根本中堂巻き添えに自焼するぞっ!!」

という脅しに出ます。

(※坂本は、比叡山の滋賀県側の麓(ふもと)。

僧兵の多くは、坂本の地に坊舎(僧の宿舎)を構えていて、かつ、

この一連の騒動には、坂本の馬借(ばしゃく。中世の運送業者)も関わっていた。)

ってか、なんちゅう卑怯な奴等ww 根本中堂人質かよ!!

しかし、エスカレートしていく悪行にもかかわらず、

あくまで大名たちが、軍勢派遣を主張する義教を諫止して「無為の御成敗」を嘆願するのは、

ひとえに…

「只今中堂以下可焼失條、公方様御為、天下為、旁無勿體無存者也」

(根本中堂の焼失は、公方様の為にも、天下の為にも、不都合な事でしかありません。)

『満済准后日記』永享6年12月2日

公方と天下の為に、たとえ非道を見逃しても、根本中堂の自焼だけは避けなければならない、という考えです。

一方義教は、繰り返される暴動は許してはならないし、非道は決して見逃されてはならない、という考えです。

見解の異なる両者ですが、やはり当時は、この大名たちの認識の方が一般的だったようです。

中世における人々の意識として、

「神慮」には逆らわない、(神仏などの)人知を超えたものについては理非の判断をせず、自然に任せる、

といった考えがあり、"出来るだけ作為を施さない" のを善しとしていた様子が窺えます。

公家が殊更変化を嫌うのも、日記に「神慮」の文字が散見されるのも、

大名たちが紛争への対処として、基本的に「無為」を主張するのも、その表れでしょう。

そして、良い結果でも、悪い結果でも、それは「神慮」によるものとして受け入れ、是非は問わないのです。

なんだか責任逃れのような、やる気が無さ過ぎるような、そんな感じがして、ちょっとイライラしてしまいますがw

でも、それはむしろ合理的な生き方のような気もします。

実際、人は全てを知っている訳ではないし、全てを自由に出来る訳でもない。

身の程を知って、自然に対して謙虚になる事は、

完璧を目指して何もかもを背負い込む生き方よりも、ずっと、心に余裕が生まれます。

あらゆる業を受け止められるほど人は強くない、だったら「神慮」に委ねよう、と。

諦観(ていかん)というとあれですが、"人間の限界を知っていた" と捉えれば、それは「知恵」でもある訳です。

科学が発展していない時代の、自然の不可思議に対する人々の付き合い方、とも言えます。

という訳で、非道への対処に、あくまで作為をもって挑もうとする義教の姿勢は、

当時としては特殊だったと言えますが、とはいえこのまま制裁を強行すれば、根本中堂を焼かれ兼ねません。

その辺、どう考えていたかというと…

「於今者中堂設雖令回録、無力次第、時刻到来歟」 『満済准后日記』永享6年11月6日

((軍勢発向で)仮に根本中堂が炎上したとしても、それは力の及ばぬところ、受け入れるしかない "定め" だ。)

…うーむ。これをどう取るかですが。 (以下、わりと私見。ご了承下さい。)

「義教にとっての "神慮" 」

単純に、「別に根本中堂なんて焼けても構わないと思ってる、冷たい」とも取れますが、

義教も歴代将軍の例に漏れず神仏に対する崇敬が非常に篤かったことを考えれば、やはりそれは早計でしょう。

(一時は天台座主でもあったしね。)

また、「焼けたとしても俺のせいじゃない、知らない」という無責任さでもないと思います。

先の大名たちの意見にあるように、

根本中堂の焼失による天罰は、「公方」の身にも降りかかる、というのが、当時の社会の共通認識だからです。

「知らないっ」なんて言い逃れは、そもそも発想すらしないでしょう。

(※ここでちょと注意!

一般に支配者・君主とは、「"己が欲望の為" に万民を支配する存在」と解されますが、

これまで述べてきたように、元来、日本国におけるそれはちょっと特殊で、

「"万民の為" に君臨する存在」と捉えられて来ました。

(※参考→「(将軍は)天下万民の為に御身を全うされ…」(『満済准后日記』永享5年10月25日))

だから、主上(天皇)は、正しき世の為に自身の修養を続け、国家万民の為にその安寧を祈り、

世が乱れれば、全ての罪を背負って出家されることもあった訳で、

将軍も同様、その身は "天下万民の為" にあると同時に、"天下の罰を一身に受ける存在" でもあったのです。

まあつまり、この国の頂点に立つには、ある意味超越した覚悟が必要なのであって、

欲望や野望がある者には務まらない、という訳です。)

それにしてもなぜ、公家も大名も誰もが恐れて無為を望む延暦寺に、こんな断固とした姿勢を貫けるのか?

正義の為、秩序の為ったって、"還俗してもなお僧侶時代が忘れられんのか?" と思わせるような信心深さがあったら、

延暦寺が焼けたらただ事では済まない事は、重々承知しているでしょうに。

そこで思ったのは、俗人とは根本的に考え方が違うのではないか、ということです。(※俗人…僧ではない普通の人)

上の言葉からは、ある種の「諦観」が感じられます。

「諦観(ていかん)」って、今では "諦める" という意味の熟語ですが、これは元々は仏教の言葉で、

「諦観(たいかん)」つまり、"明らかに真理を観ること" というのが原義です。 (※諦(たい)=真理)

普通の人にとっては、「神慮」は、"諦め" をもって(理非を問わずに)受け入れるもので、

たとえ悪い結果であっても、そこに自身が責任を感じる必要はありません。神の思し召しですから。

ただし、これは「無為」が前提です。

仮に、神仏(もしくは、自然や天命)に対して作為を加えたなら、

その結果である「神慮」は、自身が負わなければならない訳ですが、

それがもし "凶" と出たら……普通の人は、そんな恐ろしい事態には対応できませんw

だから、基本「無為」! それが一番丸く収まります。(悪い生き方ではないと思います。ちょいユルです。)

しかし、義教にとっては、「神慮」は真理(=諦)であり、それゆえその是非も重要であり、

自身が作為を加えようと加えまいと、結果が良かろうと悪かろうと、

全ては己が背負うべき "定め" に他ならなかったのでしょう。

だからこそ、常に自分が正しいと思った方法で、相手が神仏であろうと作為をもって挑み、

その結果の「神慮」に、自分の為した行為の答えを見出し、

そこに真理を見据えているからこそ、結果が "凶" と出ても、受け入れる覚悟が出来ていたのだと思うのです。

つまり、普通の人にとっては、「神慮」は "委ねるもの"、人生の重い荷物の半分を預けるもの、

神仏は畏れ多いもので、「無為」であることが、すなわち敬うことになるのですが、

義教にとっては、「神慮」は "尋ねるもの"、すべては自身の業の報いであり、その是非は自分への神の審判、

だから、神仏に対して「無為」であること、= 「神慮」に "尋ねない" こと、すなわち、

真理(=諦)から目を背けること、というのは、義教にとっては、逆に、神仏に対する冒涜となるのです。

延暦寺の焼失は天下の一大事であるとしてみなが止める中、

あくまでも作為をもって挑もうとしたのは、神仏を崇拝しているが故に、「神慮」に "尋ねる" ためであり、

その結果、仮に延暦寺が焼失することがあったとしても、

それはこの身に受けるべき「神慮」=真理、避けられない "定め" なのであって、

神の思し召しであるならば、たとえ罰であろうと、恐れることなど何も無い、

それを知っていたから、最悪の結果も厭わず、自分が正しいと信じた方法を貫こうとしたのです。

35歳まで僧籍にあったからこその、俗人にはない考え方、

「非道を断罪する為なら、その報いからも逃げるつもりはない」

という覚悟の表れが、上の発言の真相ではないかと思います。

(…すみません、ぶっ飛んだ仮説で。 でも、こうでもしないと、

"神仏への崇敬の篤さ" と、"延暦寺焼失への躊躇なき覚悟" とのつじつまがどうしても合わなくて。

ただし、"覚悟は出来ている" といっても、延暦寺焼失を回避したいと思っていたのは確かです。

なぜなら、この山門使節の根本中堂立て篭もり後、坂本への幕府軍発向は決行されるのですが、

何とか根本中堂は自焼を免れ、4人の山門使節が降参、

ただ、彼らとの謁見を、大名たちが再三嘆願するも、義教はすぐには了承しませんでした。

それは、どうしても譲れない条件があったからで、

(坂本の幕府軍開陣以前に…)

一、根本中堂の立て篭もりを解除する事、

一、主犯格の山門使節・円明坊兼宗が没落する事、

一、神輿を帰座させる事

この3つが謁見・赦免の条件、すなわち、

"根本中堂焼失の危機" は紛れもなく、義教にとっても最大の懸念の一つだったのです。)

もう一度まとめると、

どちらにとっても「神慮」が "人の力の及ばぬもの" であり、また "尊いもの" であることに変わりはありませんが、

普通の人は「神慮」に対して受動的。

公家の日記に見える「神慮」の文字は、"神の思し召しやいかに" といった感じで、

主に、結果に関心を寄せている風な使い方が多いのです。

対して、"還俗公方" である義教は「神慮」に対して能動的。そこに真理を観ようとする。

例えば、幕府の誘いに応じて降参してきた杉生坊という山門僧徒がいるのですが、

彼は、仲間を引き連れて(幕府軍として)坂本に出陣するも、敢え無く戦死してしまいます。

(『満済准后日記』永享6年11月4ー6日)

そのことについて義教は、

「心に私曲があったから、このような神罰を蒙ったのか?」と考えます。

つまり、「戦死」という結果(=「神慮」)から、原因を探ろうとする、結果だけでなく、"因果" が重要なのです。

ちょっと冷たくも感じるけれど、神仏を尊重するがゆえの "厳しさ" と言えるでしょう。

(ちなみに、満済は、

「ええ、確かに少し軽率ではありましたが、戦って命を落としたことは、殊勝であったかと」

と、見事なフォローを入れていますw

満済は穏和な人柄だったようで、公平で道理に基づいたその見解は、いつも清々しいです。

ややもすると切れがちな義教に、角の立たないよう異見を述べるのもプロ並みです。

16歳も年上ですが、義教の厚意に感謝する姿は子供のよう。 君たち、ほんと公方様好きだねw)

(※以上で私見はとりあえず終わりです…が、

ただ…ただし、この仮説は、義教さんが通常の人間だったことを前提としています。

もしかすると、35歳までの僧侶時代に、

人類の次のステージに達していて、還俗しても元に戻り切れなかった、という可能性があり、

その場合はもう、私のような俗人の凡慮が及ぶところではありません。

つまり、神慮と仏と義教さんが渾然一体となって新たな宇宙を形成し………

あ、ごめん。厨二妄想過ぎたww

でも、600年近く前の台密(天台宗の密教)だぞ? あり得るかもしれんぞ? 当時の高僧パネぇぞ?

…って、すみません。はい、もうやめます。

修法大好きな一方で、公正な訴訟制度とか、幕府の機構とか整えちゃう理知的なところが、

義教の摩訶不思議な魅力の一つですね。 きっと、相当頭の良い人だったのでしょう。)

…とまあ、そんな訳です。 え、うん。冗長すぎて、自分でもそろそろどうかと思い始めてきたよ。

でももし、この愚説が万が一にも的を射ていたら、

義教さんってのは、相当自分に厳しい人ってことになりますよね。

延暦寺炎上なんて、私のような "圏外こわっぱ" でもガクブルなのに、

「 俺が公方だ! 神罰は、すべて俺が蒙る!! 」

とか、宣言しちゃってる訳ですよ。 ちょ、激し過ぎますww

なんでそこまでぶっ飛んじゃってるんすか。 そんなんだから、誰にも理解されないんすよ。

まあ、古今東西、コンビニ行く気分で無理ゲーダンジョンにご来店してしまえるのは、義教さんくらいでしょう。

「いらっしゃいませー! 新製品の "釜茹で地獄" 揚げ立てでーす!」 義教「あ、レベル5でお願い」

※釜茹で加減レベル5

普通の人…近づいただけで熱気にやられて気を失うので、釜に入れられても熱さを感じない。

義教さん…肩まで浸かっても、さほど熱さを感じない。「すみませーん。追い焚きお願いします」

―――――(…ここまで私見。)―――――

さて、気を取り直して、「延暦寺の騒動」の続きです。

結局、麓の坂本への幕府軍の発向は決行されるのですが、

山頂の根本中堂が焼かれないよう籌策(ちゅうさく)をめぐらす大名たちの頑張りもあって、

ひと合戦の後、山門使節が降参に応じて義教に謁見、赦免を受けることで解決に向かいました。

…ここで終われば、ここで終わりさえすれば、問題はなかったのです。

義教の目的は、山門僧徒を根絶やしにすることでも、延暦寺を破却することでもありませんからね。

今回の謀反の首謀者である山門使節(山門僧徒の代表者)たちが、

本来の任務を果たすようになれば、それでいいのです。

(※本来は幕命を遵守すべき者たちです。 途中で帰順した杉生坊以下の山徒(山門僧徒)もいるし、

そもそも、初めから幕府軍として出陣した山徒もいるのです。

(『満済准后日記』永享5年11月27日、永享6年11月19日) )

今回の主犯格・円明(=円明坊兼宗)は没落することになりましたが、

永享6年(1434)12月12日に、4人の山門使節、金輪院・月輪院・坐禅院・乗蓮坊兼珍は、義教に謁見、

そして、数日後に各自の所領の安堵が為されることも決定しました。(…ここまで、問題なし!)

しかし、安堵の御判御教書が下される前日、事件は起きるのです。

(※安堵…所領の知行(=支配)を保証、承認すること。)

(※御判御教書(ごはんのみぎょうしょ)…将軍が花押(かおう。中世のサイン)を据えた公的文書。)

「延暦寺の真実、もう一つの事件」

…事件の時系列は、

永享6年12月12日、4人の山門使節、金輪院・月輪院・坐禅院・乗蓮(=乗蓮坊兼珍)が、義教に謁見。

永享6年12月13日、坂本の幕府軍、開陣。

永享6年12月16日、主犯格の円明が逐電(=出奔。逃亡して行方をくらますこと。)

永享6年12月17日、先に謁見した山門使節の一人、乗蓮(円明の長男)が廬山寺で自害。 ←ここ!!

永享6年12月18日、残りの3人の山門使節、金輪院・月輪院・坐禅院に、安堵の御判御教書が下される。

永享7年 正月20日、年始の御礼で、山門使節が御所に訪れ、義教に謁見。(ここまで平和)

永享7年 2月 4日、山門使節の金輪院・月輪院が管領邸で、兼覚(円明の次男)が御所で捕らえられ、

3人は悲田院で処刑される。

永享7年 2月 5日、延暦寺根本中堂炎上。山門僧徒多数自害。(山門使節の坐禅院は逐電。)

…うーん。よくよく考えると、謎が多いです。

まず、なぜ乗蓮(※)は、翌日に所領の安堵を控えておきながら自害したのか?

謁見から自害までたった5日、所領と身の安全を保証された上で、なぜ死ぬ必要が…?

翌日、残りの3人は所領の安堵を受け、1か月後の年始の御礼は何事もなく終わりました。

しかし、その半月後に山門使節3人の処刑が行われます。

…なぜここへ来て突然? 一連の騒動は解決したはずじゃなかったのか?

そして翌日の正午、その処刑への抗議として、山徒の手によって根本中堂が放火されるのですが、

多くの山徒が心中した中、今回の騒動の首謀者のうち、残った円明と坐禅院は、自害せず逃げ延びます。

(※…乗蓮坊兼珍は、本来兼珍と略すべきですが、

ここでは日記によく見られる表記に従います。)

うむ。こうして見ると、2年に渡った一連の「延暦寺の騒動」と、この「根本中堂の自焼」は、

"別の事件" と捉えた方が良さそうですね。

「延暦寺の騒動」の方は、山門使節の赦免・所領安堵で、万事解決したんです。

「根本中堂の自焼」の方は、12月17日の「乗蓮の自害」に端を発した事件で、

2月4日の3人の処刑の "罪状" は、

既に解決した「一連の騒動」ではなく、「乗蓮の自害」に関する "何か" 、と考えるのが合理的でしょう。

(※ちなみに、上述の「延暦寺の騒動」の解説では、従来の説通り、

"一連の騒動" の延長線上に、"延暦寺焼失" を位置づけてみたつもりです。

ただ、それだとイマイチ納得出来ない、というか、違和感が残るような気がするのですが…

まあ、一緒に考えてみて下さい。)

この「乗蓮の自害」に関する当時の記録は、

「自滅儀神慮至奇特不思議被思食、明日彼使節四人案堵御判を可被下治定処、

尚々此振舞非只事、併神慮と思食云々」

(翌日に安堵を控えた上での、この振る舞い。ただ事ではない。やはり神慮だろう。)…という義教の見解

『満済准后日記』永享6年12月17日

「神罰為狂気歟不審、公方被聞食快然無極、背御意人悉自滅御運之至珍重、

天下山門泰平之基言語道断大慶也」

((自害するとは)神罰で狂気にでもなったのか? 公方もこの一報に気分を良くしているそうだが、

上意に背く者が自滅するとは、実に天運に恵まれている。天下にも延暦寺にも泰平の兆しだ、

素晴らしい、言葉にならないほどめでたい事だ!)…という貞成親王の見解

『看聞日記』永享6年12月18日

まあ、純粋に "めでたい事" と捉えられているようですね。

ただ、義教の見解を良く見てみると、この時点では、

「翌日に安堵を控えて自害するなんて、通常では考えられない → ということは、これは神慮だ!」

と、疑うことなく肯定的に捉えていますが、でもこれ、逆に考えることも出来ますよね。つまり、

「翌日に安堵を控えて自害するなんて、通常では考えられない → …本当に、単なる "自害" なのか?」

少し時間が経って冷静になれば、後者の見解に行き着くのは、十分にあり得る事かと思います。

ところで、当日(17日)の他の記録に、

「今日乗蓮於廬山寺切腹、非公方仰云々如何、今年廿二云々、残使節同在此寺云々」

(今日廬山寺で乗蓮が切腹した。公方の命令ではないそうだが…一体どういうことだ?

残りの山門使節は同じくこの寺に在るという。) 『師郷記』永享6年12月17日

…え?

ちょっと、チキンな私はぞくっとしてしまったんですが、穿ちすぎでしょうか。

いや、確たる証拠もないのに人を疑うのは良くない事ですが、

…でも、みんながいる所で自害したってことですかね?

だけど、じゃあなぜ乗蓮だけ…? 境遇(謁見済み・明日所領安堵確定)は、みんな同じなのに。

敢えて言えば、乗蓮は円明(主犯格で、謁見も赦免も無し)の子だってことですが…

(…ってゆーか、僧兵ってのは妻帯してるんだ。とか思ったw)

ところで、乗蓮が自害した時の状況について、事件の翌日(18日)の記述である『看聞日記』には、

「前日(17日)の夜に、人に知られないように、密かに自害した」

とありますが、実際には、事件の当日(17日)の記述である『満済准后日記』にあるように、

「巳の刻末(=午前11時近く)」

が正解です。…とすると、当日(17日)既に、

「自害は昼間で、廬山寺には残りの山門使節が居合わせている」 …『満済准后日記』『師郷記』より

という情報が明らかにされているのに、なぜ、翌日(18日)のうわさで、

「自害は夜中で、廬山寺には乗蓮しかいなかった」 …『看聞日記』より

なんて、誤情報が流れていたのでしょうか?

ちなみに『看聞日記』では、

伝え聞いた自害の理由の噂として、

「義教が所領の安堵を約束しながら、その施行が遅れていたので騙されたと思った乗蓮が怨みを持った」

という話が記されていますが、

しかし、謁見から自害までたった5日、しかも翌日には確約されていて、

他の3人は何事も無く安堵を受けているのです。

かなり無理のある取って付けた様な理由、貞成親王がこの噂を「不審」(『看聞日記』)と思うのも尤もです。

それにしても、なんでこんな噂が囁かれて…

…え? もしかしてこれは…意図的に流された誤情報??

い、いや、考え過ぎですかね。 もちろん、他殺とまでは決して思いません。

ただ…ただ、もしかしたら、乗蓮が自ら望んだ個人的な自害なのではなくて、

何らかの事情でせざるを得なかった、つまり、内輪揉めか何かがあって、その末に……

あーあーはい、やめっ!

もう、やめっ!! この話はこの辺でやめておこう! ってか、ガクブルしてきたww

ちなみに、翌日(18日)の他の日記には、

「事件の当日、公方の命令で大名が乗蓮の在所に押し寄せ、乗蓮が切腹したらしい

…と聞いたのだが、公方の命令ではなく、自ら自害したとも聞いた。 どういうこと??」

(『公名公記』永享6年12月18日)

という不確実情報がありますが、

もしかしたら、何かしら幕府による現場検証は行われたのかも知れません。

「闇に消えた真相、星が照らす」

さて、その後、残った3人の山門使節の所領安堵、年始の御礼・対面は、平穏無事に過ぎていきます。

「一連の延暦寺の騒動」は、すっかり解決していると考えれば、まあ、当然ですね。

ただ、もう一つの事件「乗蓮の自害」の糾明は、水面下で着々と進んでいたようです。(憶測)

『看聞日記』によると、2月4日の処刑以前から、

山門使節に対し「安堵するから参洛するように」との通達が、幕府から為されていたそうですが、

彼らは、何かを恐れてなかなかやって来なかったそうです。

(しかし、既に所領の安堵は済んでるのに、さらに何を安堵すると言われたのでしょうか?

しかも、半月前の新年の御礼では普通に来訪したのに、今になって、何を恐れ始めたんでしょうか?…謎です。)

しかし、2月4日、とうとう彼らは洛中に現れ、そして、「処刑」されることになります。

ここでちょっと思い出してみて下さい。

2年に及ぶ「一連の延暦寺の騒動」では、あくまで、山門使節の自主的な「帰順」を促したり、

合戦の末での投降でも「赦免」「和解」であって、「処刑」ではありませんでした。

主犯格の円明ですら「没落」です。

つまり(ここが重要なところですが)、

これまでの「一連の騒動」は、"「処刑」に値する罪ではなかった " のです。

やはり、「処刑」されたということは、「一連の騒動」とは別の、"それ相応の罪" があったと見るべきでしょう。

(中世だからって、何でもかんでも処刑! なんて非法が罷り通っていた訳ではありません。)

『看聞日記』永享7年2月4日の記述には、

「…公方御悦喜快然、中々無申計云々、…但天下泰平之基珍重、然而神慮不審」

((この処刑に)公方は満足しているようだが、なかなか言葉にならない。

ただし、天下泰平のもと、めでたい事ではある。…とはいえ、神慮は量りかねるが。)

まあ、「一連の延暦寺の騒動」が万事解決したと思っていた人たちからしたら、

この突然の「処刑」は驚きであり、公方が満足してる理由も分からず、言葉に詰まりもしたでしょう。

でも、あの「一連の騒動」を起こした者たちの処罰なら、天下泰平の為ではあるか…といった感じでしょうか。

ところで、この件に関して、肝心の『満済准后日記』は、妙にさらっとした記述なんですよね。

3人のうち、2人の拘束に関わった管領の細川持之は、真相を知っているとは思いますが…。

義教の満足振りからすると、やはり "重い罪" だっただろうことは想像に難くないとはいえ、

(当然ですが、別に義教は、単に人殺して喜ぶような鬼畜ではありませんからね。非道の断罪に対する満足です。)

貞成親王の驚き方といい、

山門僧徒が翌日、根本中堂放火という最終手段に出たことといい、

やはり、この突然の「処刑」の理由を知っていた人物は少ないんじゃないか、とは思うところです。

(山門僧徒たちが激高して、即座に心中・自焼という前代未聞の手段に出たのも、

「解決したはずの「一連の騒動」が原因で仲間が「処刑」された。騙された!」

と、思ったからでは?

山門使節の坐禅院が心中せずに逃げたのは、単なる生への執着か、あるいは、真相を知っていたからか…?)

つまり、管領や一部の大名公認(主導?)のもと、1か月半の間に「乗蓮の自害」に関する調査が密かに進み、

それが、水面下で行われていたからこそ、正月の御礼では普通に対面したのではないかと思います。

なぜ、秘密裏に捜査が進められたのかは、推測するしかありませんが、

幕府の参洛命令に、妙にビビる山門使節の心境を想像してみると(→「え、バレた? いや、そんなはずはない!」)、

事件の捜査過程が明るみに出ることで、逮捕以前に犯人が逃走したり、証拠が隠滅されたりすると困るから、

と言ったところでしょうか。

こうして、「一連の延暦寺の騒動」では焼失を免れた根本中堂が、

「乗蓮の自害」に端を発するであろう山門使節3人の「処刑」への抗議として、炎の中に消えていくのです。

―――――(ひとまず)完

さて、ここで「乗蓮の自害」に関して、果敢にももう一歩踏み込んで見たいと思います。

乗蓮はなぜ自害したのか? 罪を抱えていたのか、それとも無実だったのか?

もしかして重大な "何か" を知っていた? 山門使節3人の「処刑」の "本当の理由" とは?

…とか考えると、みんな眠れなくなっちゃうからね! (…え、眠れないよね?ね?)

ところで、延暦寺の根本中堂には、元々3体の本尊が安置されていたのですが、

そのうちの1体は、この度の自焼によって焼失してしまいます。(※参照『康富記』宝徳2年5月16日))

ちなみに、『大乗院日記目録』永享7年2月3日条には、

「3体とも焼けてしまった」とありますが、これは誤りです。

(※『大乗院日記目録』はリアルタイムの日記ではなく、

興福寺大乗院に伝わる日記を後日にまとめた要約。 しかも編者は事件当時6歳。

やや事実とズレがあるのは仕方ありません。)

では、残りの2体はどうなっていたのかと言うと…

実は…実はこれ、事件の3か月ほど前、根本中堂から盗み出されていたのです! な、なんだってー

これは、事件の6年後の『看聞日記』に当時の話として記されたものですが、

「逆乱山徒楯籠、欲自焼之刻、山法師四人同心二体盗出了、…一体は自焼炎上了」

((6年前)逆乱を起こした山徒が、根本中堂に立て篭もって自焼の脅しに出た際、

4人が示し合わせて2体の本尊を盗み出していたそうだ。 残りの1体は焼失してしまったけど。)

(『看聞日記』嘉吉元年2月29日)

つまり、永享6年10月末から11月初め頃(=延暦寺騒動のクライマックス)、

坂本に出陣しようとする幕府軍を牽制して、自焼の脅しに出た山徒達は、

実はその時、密かに本尊を盗み出していたんです。

…って、なんちゅう卑怯な犯罪ww 罰当たりにも程があるww

天台座主も高僧たちも、いやもう天下が真っ青です。

(※当然のことですが、延暦寺の本尊は、山門僧徒のものではありません。)

この当時の「山法師四人」と言えば、山門使節の円明・金輪院・月輪院・坐禅院で間違えありませんが、

円明が没落してその跡を継いだ長男の乗蓮は、

恐らく、幕府との和解が成立して義教から所領安堵を受ける直前に、この事を知ってしまった、

もしくは、知っていた(関わっていた)が、

罪の重さに耐えかねて告発を試みたところ、他の3人に口止めされて自害に至ったのではないかと。

しかし、その無念の自害ゆえに、

義教をして「え、何それ、もしかして何か隠してる?」という疑念を抱かせ、

結果的に、その罪が明るみに出る事になったのだとしたら、乗蓮の死も無駄ではなかったと。

(しかし奴等は、盗んだ本尊をどうするつもりだったのだろう?

和解後も元に戻さず隠し通していた訳だし。

どう考えても「安心の仏罰まっしぐらコース」じゃないか。)

処刑された山門使節3人には、金輪院と月輪院のほかに、

乗蓮の後を継いだ兼覚(円明の次男)が含まれていることから、

山門使節として、窃盗の件に何らかの関わりを持っていた(持たされていた)のだと思われますが、

その他の殆どの山徒には、この事実は隠されていたのでしょう。

一人処刑を免れた坐禅院が、翌日に根本中堂の放火を実行しながら、

他の山徒達、すなわち、真相を知らずに純粋に "抗議" として心中した仲間達を尻目に逃走したのも、

実際は自分達に非がある事を知っていた(=抗議の心中の無意味さを知っていた)から、

もっと言えば、本堂ごと残りの1体と共に燃やしてしまえば、

「本尊窃盗の事実をうやむやに出来る」…とまでは考えたか?

さらに、幕府による捜査が最後まで秘密裏に進められたのも、

窃盗された2体の本尊に "万が一の事"(証拠隠滅とか)が無いようにとの配慮だったとも考えれるし、

当時においては相当な大罪に値するだろう「延暦寺の本尊窃盗罪」が、

この「処刑」の "本当の理由" だとしたら、

それは、十分に正当な処罰と言い得ると思われる訳で、色々と、かなりすっきり説明が付くのです。

―――という訳で、

もし、以上の推理が正しかったとすれば、「乗蓮は悪くない」と言っていいと思われますが、

それよりも何よりも、

この処刑も、直後の根本中堂の炎上も… ってゆーかこれどれも…

義教、全然悪くねぇぇーーーwwwww

悪くないどころか、当時の一大国家的寺院延暦寺の仏像を、「私的に盗んだ罪人」に天誅したんですよ。

それが現在の通説では、

「騙しておびき出した(可哀相な)山門使節を(理由もなく)殺害した」

みたいに言われてるって、有り得ない大誤報ですよ。

(ってか、盗まれた仏様も、この誤報には激おこプンプンでしょうw)

ま、とりあえず、義教の名誉の半分くらいは、取り戻せたと思う。

ちなみに、この後延暦寺の本尊は、盗み出されて別の寺院に隠匿されていた2体と、

さらに、他の寺院から集められた4体を合わせて、計6体となりました。 おお、増えてる!

しかも、それを比叡山に運んだ時、それと再建された根本中堂に移す時、なんと星が降ったそうです!w

貞成親王曰く、

「雖末代奇得不思議事也」(世も末とは言え、奇跡は起こるのだなぁ)(『看聞日記』同上)

いやぁ、ありがてぇ、ありがてぇ。

みんな、神仏は大切にしろよ!!

さて、どうでしょうか?

こうして当時の日記をもとに、詳細に事件を追っていくと、意外な真相が見えてくることもあるんです。

少なくとも、

「(密教大好き)義教が(なぜか)仏教弾圧するために軍勢を派遣して、

(どういう訳か軍撤退の2か月後に)根本中堂が炎上した。(よく分からないけどきっと)全部義教が悪い。」

なんていうのは、

余りに、核心を外した無責任な解釈であることが分かるでしょう。

それどころか、なんか全然 "別の原因" で焼けたっぽい可能性すら浮上して来てしまいました。

こうなるともう、あの有名な一節「万人恐怖、言う莫れ言う莫れ」の意味合いも、

だいぶ変わって来てしまいます。

真実は、もっと複雑で、もっと深遠で、もっと壮大なのです。

「自焼も焼き討ちも似た様なもん!」なんて言って単純化してしまうと、何も見えてきません。

執着に囚われず、柔軟な心で、あらゆる可能性を追い掛けながら、当時の日記を読んでみてたら、

きっと無限の発見に出会えることでしょう。

義教期(1428−1441)については、残念ながら『大日本史料』はまるで未刊なのですが、

HPのデータベースが充実しているので、十分に楽しめると思います。 感謝ですね。

「罪を負い、罰を待つ」

…ところで、この話にはまだ続きがありまして。

根本中堂の炎上の際、山門使節の円明と坐禅院の2人は、

心中した20〜30人の山門僧徒とは運命を共にせず、逃げ延びたのですが、

しかし、非道を憎む義教さんの魔の手…じゃなかった、追っ手から逃げ切ることは出来ませんでした。

事件から3か月後、伊勢国に逼塞していた坐禅院が捕らえられて上洛、そして、

「一夜の糾問の末、ことごとく白状して処刑された」 『看聞日記』永享7年5月23日

…って、おい!

何を、何を白状したというのだ?! さらに、

「同じく捕らえられた円明の子も、諸大名の意見によって、処刑された」 『同上』

つまり、義教一人の独断ではなく、

諸大名の意見が一致するような "罪状" だったってことですね。

しかも、「処刑」に相当する "罪状" であることも確かそうです。

ちなみに、『看聞日記』では、「山門の罪科人坐禅院」と表現されています。

それから、主犯格の円明も、遂に捕らえられ誅される時を迎えます。(『管見記』永享11年3月12日)

事件から、実に4年後のことでした。

ここに、一連の事件がようやく幕を下ろします。

非道を決して逃さない義教の執念もすごいですが、

人を裁くということは、同時に、下した罰に対するすべての罪を背負うことでもありました。

――たとえそれが、正しい裁許であろうとも。(※)

延暦寺の根本中堂も早々に再建されたとはいえ、その焼失の神罰がいつか下ることは、

還俗公方の義教なら、当然覚悟していたでしょう。

普通ならそんな状況、足がすくんでどうにもならなくなってしまいそうですが、

それが、真理であり、すべては因果だと知っていたら、怖くはなくなるのでしょうか。

(※上記の補足

当時の人々(主に公家)の認識としては、

「法に従わない者への制裁は天罰に任せるべきで、

もし人心(人の判断)によって罰したならば、その罰せられた者の愁嘆は、

余殃(よおう。悪行の報い)となって罰した者の子孫に及ぶ」

と信じられていました。

今の感覚では、「ええーーっ悪い事した奴処罰して何が悪いの!」って感じで、なんか腑に落ちませんがw

古来の日本人の "何でも許しちゃう性質" って、この裏返しでもあるんでしょうかね。

子孫に余慶(よけい。先祖の善行によって子孫が得る幸福)があるように、との願いから。

……ところで、

以上は 『建内記』(嘉吉元年10月12日)の記述に基づく話なのですが、この日の記述は、

「万里小路時房の "義教の政道" に対する高い評価」や「公家と武家の感覚の違い」を理解してないと、

ちょっと間違った解釈をしてしまいそうな部分なのです。

(※例:義教が悪政を敷いたせいで人々が嘆き悲しんだ!…みたいな。)

しかし別に、無実の人が罰せられて嘆いてたなんて書いてなくて、

「(義教は、法を守らぬ者に対して)天罰に任せず、上意によって処罰を下したので、

人の愁嘆が余殃となって子孫に及んじゃうよ、心配だよ」、って言ってるんです。

(※万里小路時房は公方にかなり敬意を持ってたようで、

涙出るエピソードもあったりして、ホントにいいやつですw)

つまり、公家や世間一般にとっての "善政" は、「すべてを許す慈悲の政治」。

一方、義教にとっての "善政" は、「非道を断じて道理を通す政治」。

その辺の認識の違いが、貴族の日記で義教のやり方が厳し過ぎると批判を浴びていた原因でしょう。

まあ、私は、"正しい世を育む為" の厳しさこそ、本当の優しさだと思いますがw

(ただし、義教をはじめ、武家の政治も厳密一辺倒ではなくて、

慈悲深くもあったのですよ。 参考は上述の↓

【榎原雅治『室町殿の徳政について』(国立歴史民俗博物館研究報告 第130集 2006)】

あと、窮困者への義教の配慮について『建内記』には、

「誠に以って仁恵なり」(嘉吉元年5月12日)

と書かれてます。 こういう記録はスルーされまくってるよねー。ひどい話だww

それから、武家の基本的政治姿勢については『御成敗式目』と『建武式目』を参考にどうぞ。

特に『建武式目』は是非一読を。 武家政権の道徳観は、いつ見ても最高に清々しい! )